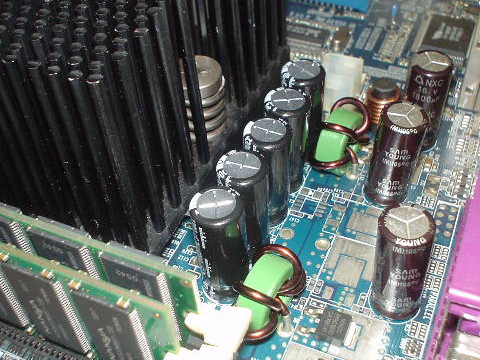

動作不良となったubuntu server(こちら)を修理してみようとコンデンサを購入

ネットで3300μF 4Vは見つからず「共立エレショップ」で「低インピーダンス 電解コンデンサ 3300μF 6.3V」を購入

マルツパーツで購入しようとしてたところパーツ選択画面の反応があまりにも遅かったので途中で止めて変更した

コンデンサ5個で470円、定形外郵便が使え送料は120円だった(総額590円となる)

通販の難点は、時間、送料、選択ミス(自己責任)、送付ミス(店責任)、買いそびれ(自己責任)、不良品(店責任)等で、突き詰めると結局は時間に係わってくる

土日祝が間にあり4/26受付4/27発送4/30着

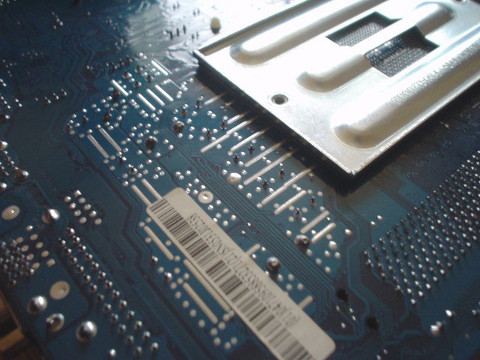

中身を確認して早速交換作業を始める

やはり30Wの半田ごてでは半田を綺麗に溶かすことができず苦闘(40Wでも歯が立たず半田吸引機も役に立たない)

周辺のパーツが熱くなっていたので半田ごての熱が逃げているように思える

このままでは他のパーツが危ないと思いながら4個は外し、最後の1個はどうしても外すことが出来ず引っこ抜いてなんとかコンデンサの取り外しは完了(ネットで調べてみるとこの手の基板は70Wクラスでないと厳しいらしい)

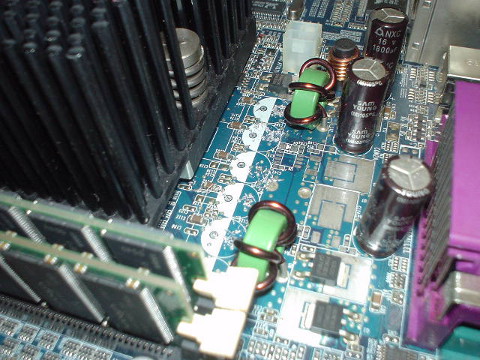

次に余計な半田を取り除くために爪楊枝を準備したが半田が溶けないため役に立たない

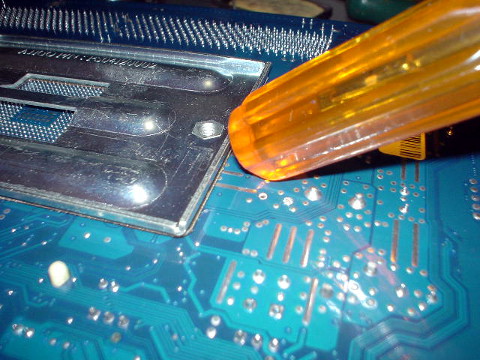

最終兵器ピンデバイスで半田を削って穴を開けることにした

注意しなければならないのは半田の削りカスが周辺のチップの端子に引っかかって接触してしまうことである

細心の注意で穴を開け掃除機とピンセットで削りカスを除去

更に裏からドライバの柄で入念に叩いて削りカスを落とす

そして新しいコンデンサを取り付ける

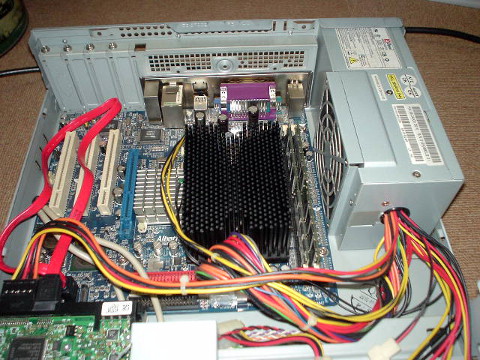

別の障害を引き起こす要因のある交換作業だったため祈る気持ちで電源投入

動作した

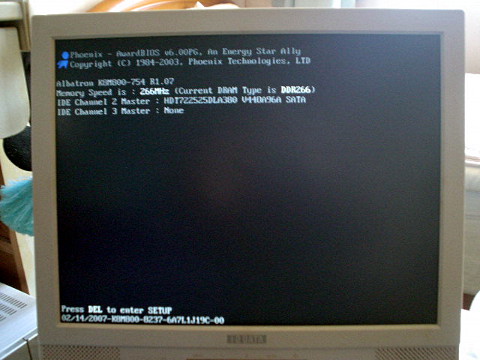

BIOSの設定がクリアされてためデフォルトで起動

再度設定しても電源ケーブルを抜くと消えるようなのでバッテリーバックアップ電池を交換

また、DDR266とDDR333の512MBメモリを使用してたのでP4を使っていた時デュアルチャネルで使っていたDDR400 512MB×2に交換(現在のように2枚セットが無かった時代でバラで購入したメモリで、内1枚は単独では動作せず使えないのだが2枚同時に使用してセカンドスロットに装着すると正常に動作する不思議なメモリ)

電源ユニットが変わったので消費電力を再測定

- 電源OFF時 0W 0VA

- BIOS 43W 67VA

- memtest86+(v4.20) 47W 74VA

- ubuntu server 800MHz駆動時 38W 63VA 800MHz、1.6GHz駆動時 42W 67VA

CPU温度はmemtest86+実施後BIOSで確認すると、CPU:40℃、SYSTEM:29℃(外気22℃)

いまさらながらマザーにCPU FANコントロール機能が付いていたのに気が付いた(最初からファンレス稼動のつもりでヒートシンクを購入したので気にしてなかった)

ちなみにこのマザーは人気が無かったのか店前販売の叩き売り価格(2Kだったかな)で購入したもの

久しぶりにディスプレイ接続でコンソールから操作してるのでubuntuのアップグレードと古いカーネルの削除を実施

$ sudo aptitude update

・・・

$ sudo aptitude upgrade

・・・

(再起動)

$ dpkg -l | grep linux-image

ii linux-image-3.2.0-29-generic 3.2.0-29.46 Linux kernel image for version 3.2.0 on 64 bit x86 SMP

ii linux-image-3.2.0-33-generic 3.2.0-33.52 Linux kernel image for version 3.2.0 on 64 bit x86 SMP

ii linux-image-3.2.0-40-generic 3.2.0-40.64 Linux kernel image for version 3.2.0 on 64 bit x86 SMP

ii linux-image-server 3.2.0.40.48 Linux kernel image on Server Equipment.

$ sudo aptitude purge linux-image-3.2.0-29-generic

・・・

$ sudo aptitude purge linux-image-3.2.0-33-generic

・・・

$

復旧するかどうかも微妙なコンデンサ交換だったので非常に嬉しい