バイオハザードRE4 S+を制覇

- 2026/01/20 20:01

- カテゴリー:ゲーム

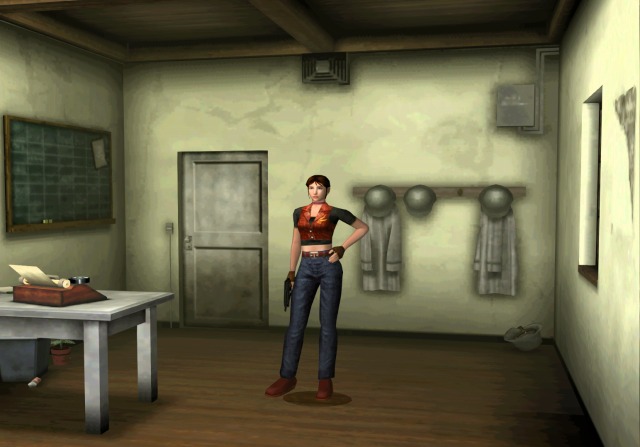

年末からバイオハザードのやり直しを始めて,5の無限ロケラン入手,6の主操作キャラ全制覇,4のSteam版を購入してやり直し(PS4版と同じ?か画面が綺麗)

そしてRE4でネコミミ入手のためS+狙いを始めたら,半月あまり嵌ってしまった

還暦超えた初心者なもんで使えるものは全部使っての達成となる

- アシュリーの無敵鎧

- 特殊改造チケット×3枚(内2枚利用)

- シカゴスィーパー(無限化),プライマルナイフ(耐久無限)

- トロッコ区間ではガスマスクを利用(Hardcore,Professional)

- ニワトリ帽使用(Professional)

※ゲームコントローラーのためエイムがシビアなハンドキャノンは一部利用となった

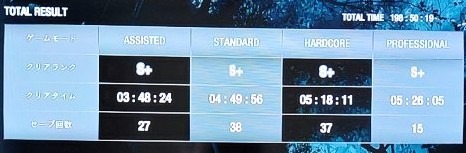

まずストーリーを思い出すためにStandardを3回転目でS+

次にAssistedをやってみたら4時間以内なんで無理ってことで,先にHardcoreを1回転目でS+

そしてProfessionalを何度も(5回転位か)やり直してぎりぎり5時間30以内を達成

しかし最後のAssistedの達成が困難を極め,どうしても4時間を切れない(1,2分オーバーってことが多い)

経過時間を見直したところ,後半で時間を詰められるところが無い(正解には技が必要)ということに気付いて,前半の村(村長を倒すまで1時間20分以内)を改善して達成

PC(Starm版)であるがゲームコントローラーを使用してのプレイだったのでエイムが辛く時間が掛かってしまった感じもある

全S+達成後

目標は達成したがやめれなくて

- ネコミミ装備で武器を試したところ,ナイフとキラー7,アサルトライフルがあれば事足りることが判る(弾薬無限に最適)

- 特典を落としての挑戦では,アシュリーの無敵鎧なしだとHardcore以上でちょくちょく連れ去られ,初期武器だけだと急所狙いでもなかなか倒せないことが判る

まだまだ楽しめて要素があるようだ

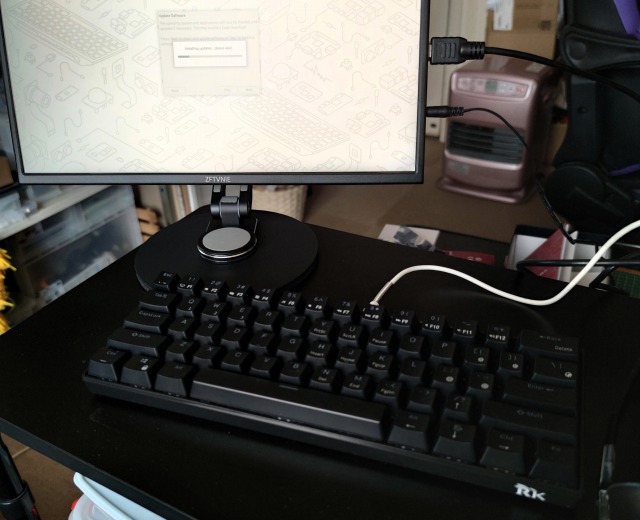

流石にゲームコントローラーでは限界のようなのでマウス+KB操作でもう少し楽しんでみようと考えている