桜の木(ソメイヨシノ)を伐採

- 2023/12/30 14:30

- カテゴリー:園芸

残念だけど大きくなると管理が大変になるので伐採(桜に関して認識不足だった)

休眠したら伐採しようと思いこの時期になったのだが,今年は暖かかったせいかなのかなかなか落葉しないでいた

ブラック&デッカーのノコで切る

桜の幹は固くバッテリは2本を再充電しながら計4回の交換が必要だった

僅か6年で大きく成長したもんだ

抜根は少し根を切断したが簡単にいかず徐々に採っていく予定

後には鉢植えの松でも植えようと考えている

日々の生活を好き勝手につづったブログ(My blog is written by inoshita.jp)

残念だけど大きくなると管理が大変になるので伐採(桜に関して認識不足だった)

休眠したら伐採しようと思いこの時期になったのだが,今年は暖かかったせいかなのかなかなか落葉しないでいた

ブラック&デッカーのノコで切る

桜の幹は固くバッテリは2本を再充電しながら計4回の交換が必要だった

僅か6年で大きく成長したもんだ

抜根は少し根を切断したが簡単にいかず徐々に採っていく予定

後には鉢植えの松でも植えようと考えている

折角UV-K5(8)で18-1300MHz(除く630-840MHz)を受信できるのだが聴くことが可能な局が少ない

この辺りでの受信状況

18-30:15mのアマ局は稀にしかいない,CBはいない(もしかすると高速道路で発信者がいるかもしれないが期待薄)

50:受信可能な距離にアマ局がいないようだ

144:稀に1局が使っているようだ(40年以上前になるが大勢いたのだけど)

430,1.2G:ノイズしかない

なので聴くことが可能なのは,FM放送とエアーバンドとなり,わざわざUV-K5(8)でFM放送を使うこともないのでもっぱらエアーバンドで使用することになる

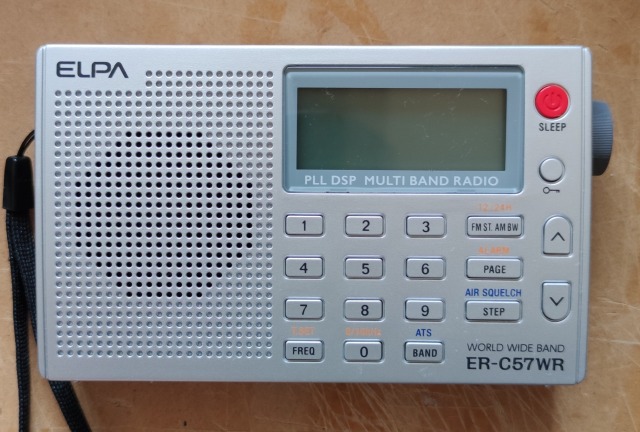

エアーバンドは「ER-C57WR」で聴くこともできるのだがロッドアンテナのみで外部接続ができないため受信性能が悪い

その点UV-K5(8)のエアーバンド受信性能は良好でADS-Bと合わせることにより更に楽しむことができる

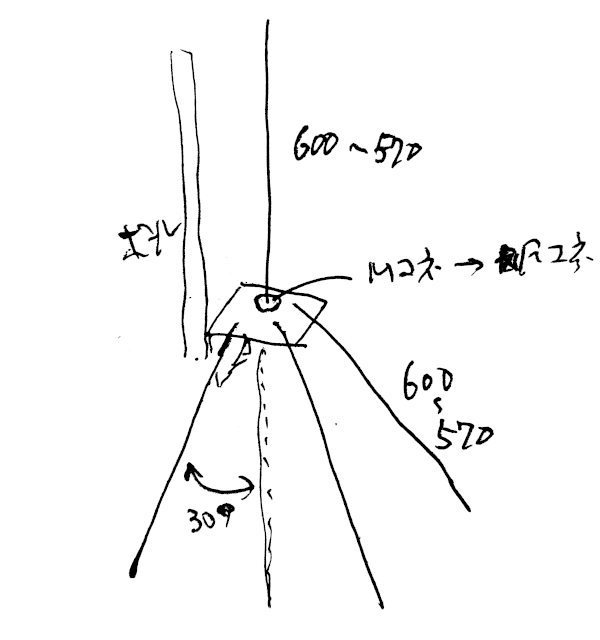

そこでもう少し遠距離を受信できないかと専用アンテナを作製することにし候補は,垂直ダイポール・ディスコーン・5/8λGP・1/4λGP・ヘンテナを検討,最終的に1/4λGPにした

ラジケータ,ラジアルには100均の洋欄支柱の針金を利用

中心周波数を125MHzとして1/4λ(600㎜)で4本作っておく(短縮率を95%として調整しながら最終的に570㎜にする)

定番のアルミだと高価であることと半田付けに苦労するので止め,真鍮は売切れだったのかホームセンタに無かったので断念

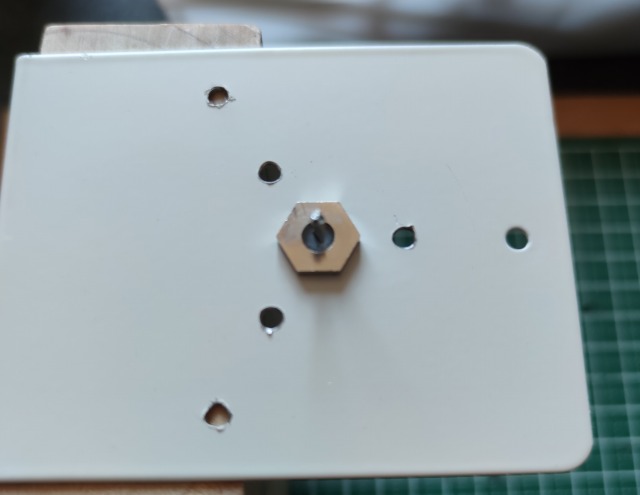

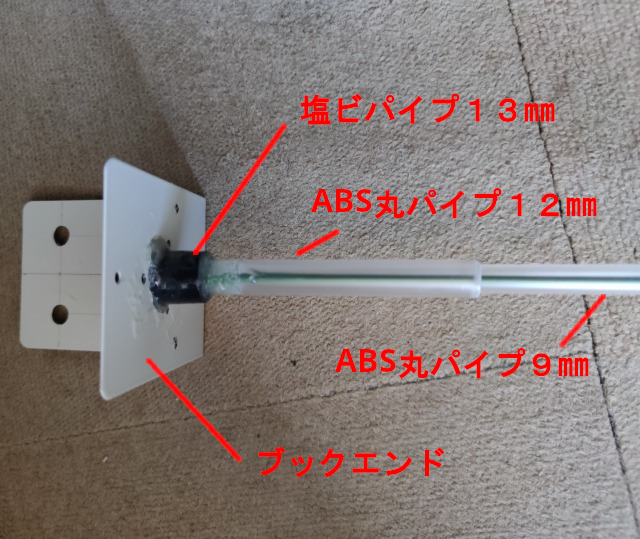

基台は100均のブックエンド

当初はパネルマウント用Mコネのメスを上にしてラジケータを立てようと考えたが,ブックエンドの加工と合わせ再考したところ別の方法を思い付きFコネを使用

→

→

支柱にはVE菅を使うことにして基台の固定はがっちり掴めるUボルト

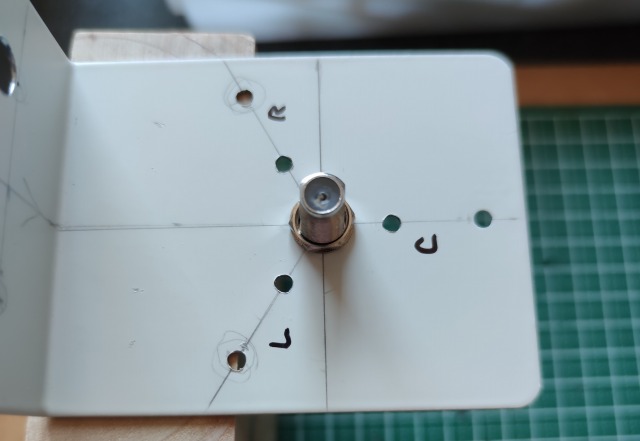

ブックエンドに必要な穴開け加工

Fコネを中央に設置(ゲーブル側が上,メス側が下)

上側のFコネにラジケータを半田付けしてFコネの金属部分より少し大きい13㎜の塩ビパイプ(長さ10㎜位)を基台に塩ビの接着剤で仮接着

エポキシを中側に流し込み硬化する前に13㎜の塩ビパイプより少し小さい12㎜ABS丸パイプ(長さ200㎜程度)をラジケータを通し塩ビパイプに差し込んで接着

上方の白いティッシュペーパーは硬化するまでラジケータを中心にするため入れてある

エポキシが硬化後,ラジケータ保護のための12㎜ABS丸パイプに9㎜ABS丸パイプ(長さ600㎜)を差し込むが,接着はしないで隙間をシリコーンで防水(保護パイプはラジケータが風で曲がってしまいそうだったので付けたが無くても良さそう)

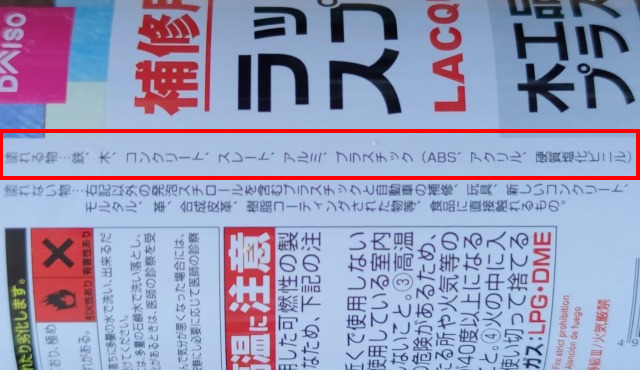

ABSは紫外線に弱いので紫外線を吸収する黒の塗料で塗装

塗装には100均のラッカースプレーを使用(ABSに塗装可能と記載されている→綺麗に塗装できた)

注)ABSは塗装にも弱いので水性塗料の方が良いらしい

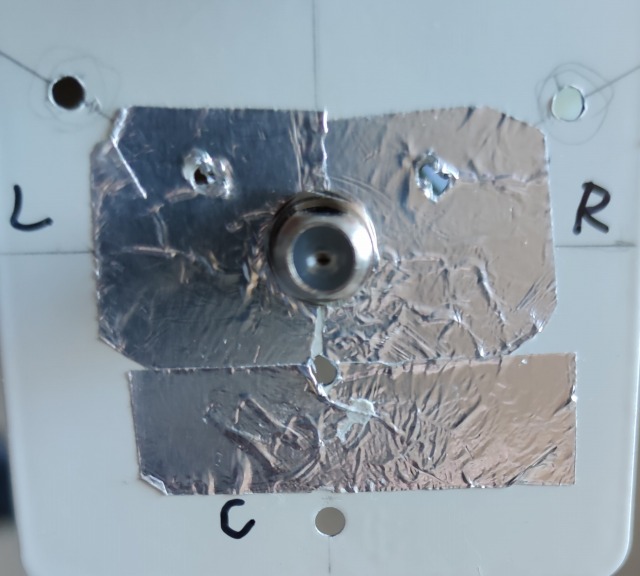

ラジアルは丸型端子(R2-4使用)を加締めて基台にネジ止め(念のため,この場合の端子の圧着はラチェット付きの工具を使ってはいけない)

予め基台の上からラジアルを通し垂直に対して30度の角度(内120度に曲げる)を付けておく

ラジアルを導通させるため基台の下側のネジ留め部分にアルミテープを貼った(鑢で塗装を削り取っても良かったけど確実に導通させるため)

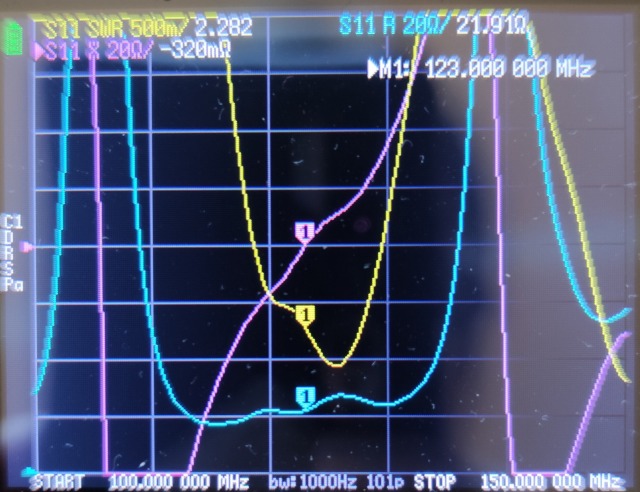

ラジアルを付けてnanoVNAで調整

(ネジ留めした後の画像を取り忘れ)

ラジケータが600㎜の時,123MHzあたりが同調点

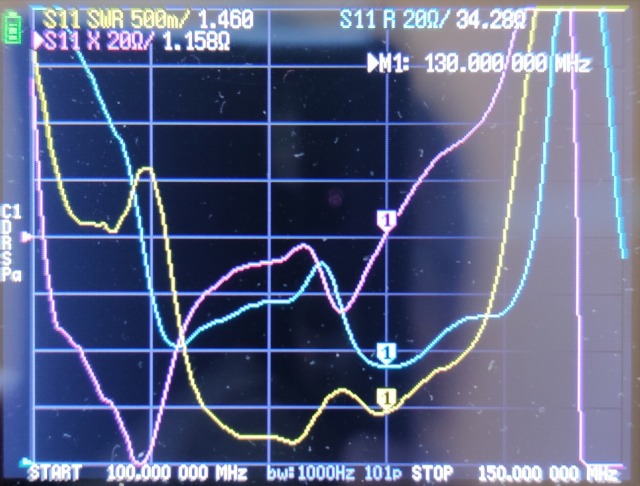

10㎜単位で短縮してみて調整,結局30㎜切って130MHzが同調点となる

同時にラジアルも切ってしまい570㎜にしてしまった(ラジアルは1/4λで良い)

アンテナが近くだと影響するのか手を動かしただけで画面が止まらず調整が大変だったのでケーブルを伸ばして離れて調整

(ラジアルを付けなくても調整できるか試してみたところ,あってもなくても変化が少ないことが判明)

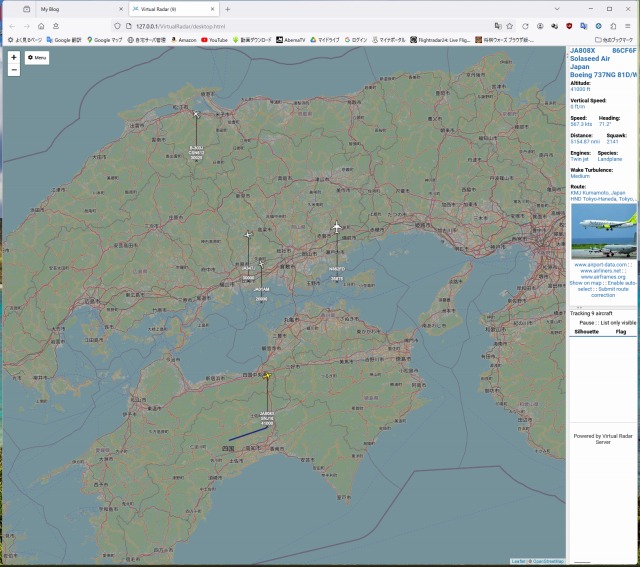

ベランダに設置した1/4λGP(中央),左はADS-B用のコーリニア

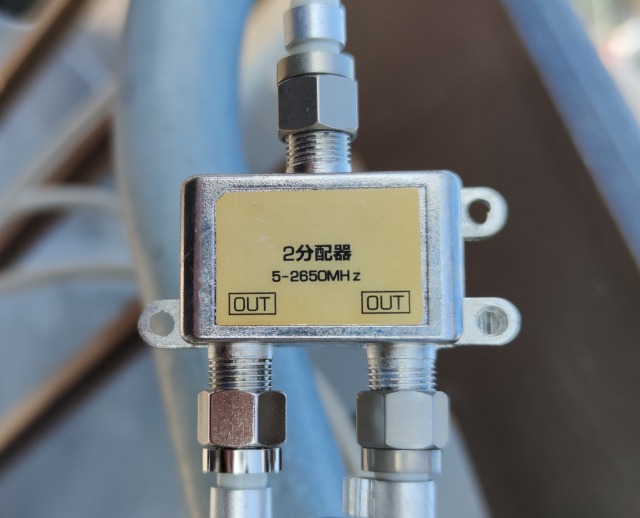

ケーブルはADS-BのコーリニアとTV用の分配器で混合(OUTをIN,INをOUTで使う)

受信性能はこれから確認

空港は広島空港が僅かに信号が入るかってところで遠距離のため厳しいが航空機からは感度良し

良好:N52,F09

良:F07,F08

可:F12,F13

不可:他(近くでは,F10,F11,F14)

エリア)https://airband-japan.jimdofree.com/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E8%B7%AF%E7%AE%A1%E5%88%B6/

現在の管制エリアは(一部のエリアを除き)高高度を「福岡コントロール」,低高度を「神戸コントロール」に分かれている

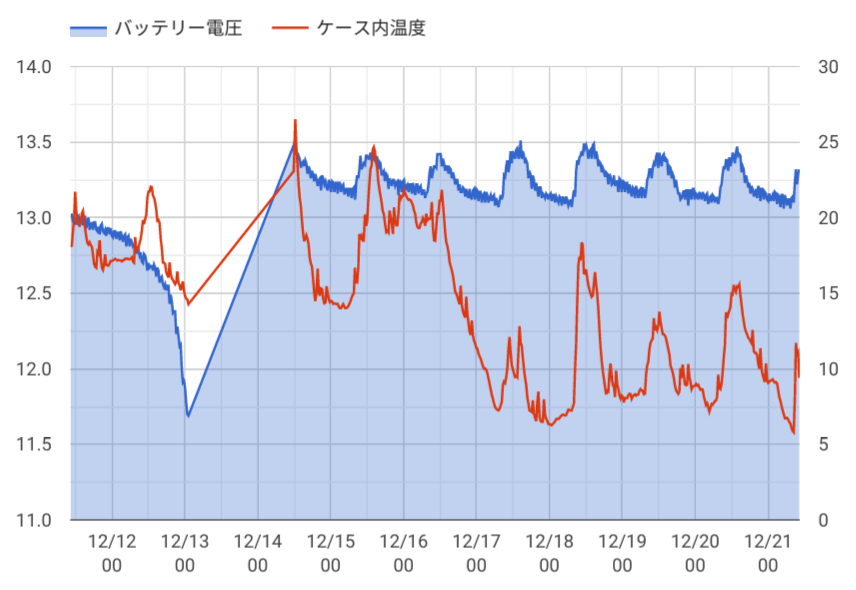

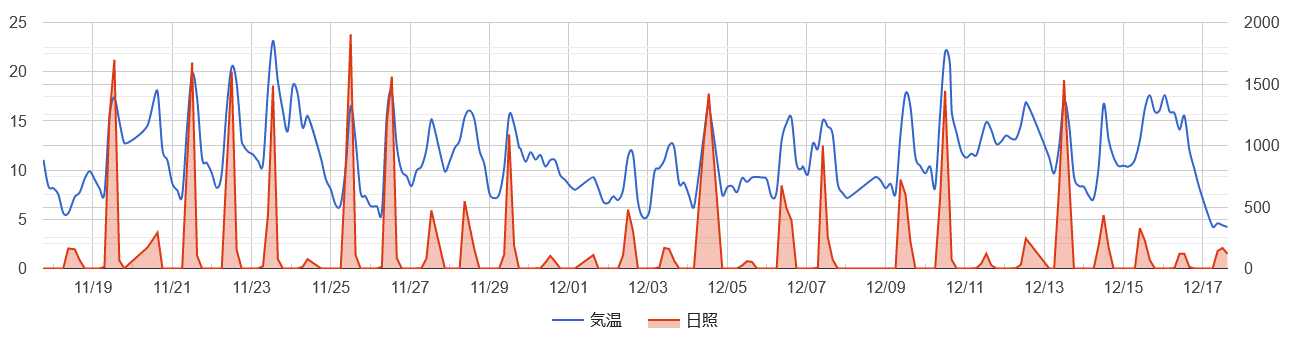

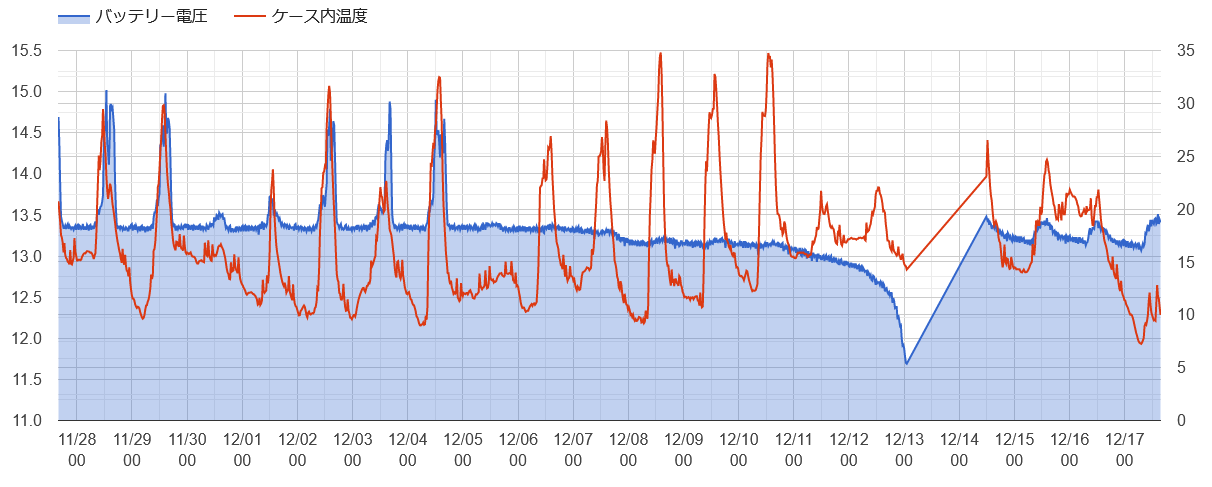

NOAAサーバダウンしたため原因を調査して一応の結論が出た

復旧以降天候が良くないが雨が降ろうと充電されていて,問題となるようなバッテリの電圧降下が見られない

そこで半月前からの天候と電圧を確認すると

日照の問題がないのに12/5から充電がされていないことが判明

想定するに太陽電池充電器の異常と思われる

①12/5未明太陽電池充電器に異常発生

②12/5以降充電されず12/13にバッテリが切れ通電しなくなる

③電源管理ダウンのためNOAAサーバダウンと同時に太陽電池充電器も止まる

④12/13の日照とともに太陽電池充電器は復旧(つまりリセットされ正常動作になる)

⑤バッテリの充電は正常だが電源管理はダウン中のためNOAAサーバもダウン

と,いうことだろう

疑似的に行ってみて確認したので調査は終了

対策としては日照のない夜の時間に定期的に太陽電池充電器とバッテリを遮断してリセットするのが良さそうだが暫くは未対応

バッテリの充電が止まってから9日間は持っているので充電量も問題なし

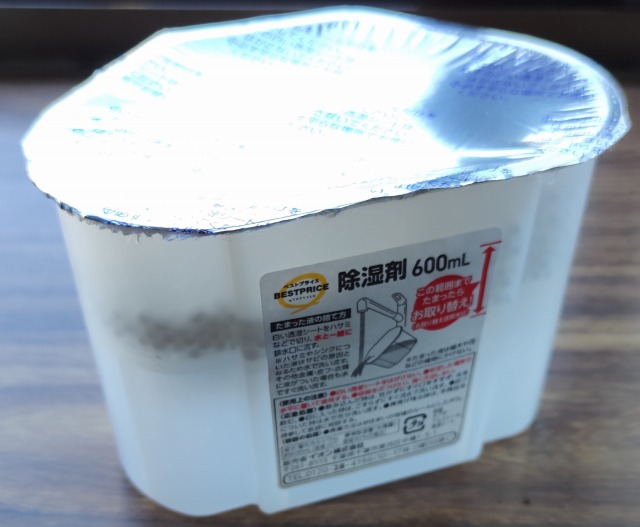

ケース内の結露対策はやっておかないと危なそうなのでFANを回して温度調整する手もあるが

手軽に除湿剤を設置しようと購入してきた・・・

が,ケースに入らなかったので部屋においてあった100均で購入した炭を設置

除湿には上の除湿剤の方が強力だと思うが,炭だと湿度調整を兼ねるので年間通じて使えそうだ(もう少し増やして置きたいかな)

中華無線機は安価で気にはしていたが使えるものでもないので見送っていたのだが,ファームを書き換えて広帯域受信機化できるってのが決めてとなって購入

Aliexpressで11日(月)夜に注文したら16日(土)に到着という,最近は7日間で届くということを通常(昔は特別料金だった)で行ってるようで5日でちゃんと届いた(配達状況を見てみたら速注文後,速攻で出荷3日目には日本の税関を通っていたので驚き)→ もしかして例の新規中華モールの対抗?

また,これまでは毎日のように「もうすぐ届くよ」ってメールが来ていたのだけど,今回は1つのメールも来なかったのでもしかしてフィッシングに遭ったのかって疑ってしまった

UV-K5はここのところ特売されてることが多いらしく拙者が注文したときは(送料なし)で¥2,386,そのまま使うことはできないのでファーム書き換えのための通信ケーブルが¥638(送料¥300込み)合計約¥3,000での購入

通信ケーブルも以前は品薄だったけど現在では在庫も多くショップを探せばかなり安価に手に入れることも

充電器のプラグは欧州向けなのを事前に知っていたのでダイソーの変換アダプタを調達しておいた(USBで充電可能なので必須ではない)→ この製品に記載されている内容はミスだと思えるのでプラグの形状を見て判断する事

まずは付属のアンテナ,クリップ,ストラップを付けてみる

一応電源が入ることを確認して,早速ファームを書き換える

https://weboo.dev/posts/uv-k5-firmware-rx-only/

にて日本語化までやってくれているし方法も全部書いてくれているのでありがたい

ファームを書き換えてFM愛媛を受信中,アンテナがあってないせいか室内では受信状態はよろしくはない

ソースも公開されているし自身でもファームを考えてみる楽しみもあるかな

SMA(メス)BNC変換コネクタを購入(中華発送のため日数は掛かった)

これがぴったりなのは良し