NOAA+HF用アンテナを直接引き込んだ

- 2022/03/06 15:38

- カテゴリー:アンテナ

1W前からTV(地デジ)の受信状態が悪い

TVアンテナがおそらく(この時期に頻発する)強風による方向移動ようなので調査&解決のため屋根に昇った(本当は昨日にしたかったのだけど強風のため断念)

(写真を撮り忘れれたため無し)

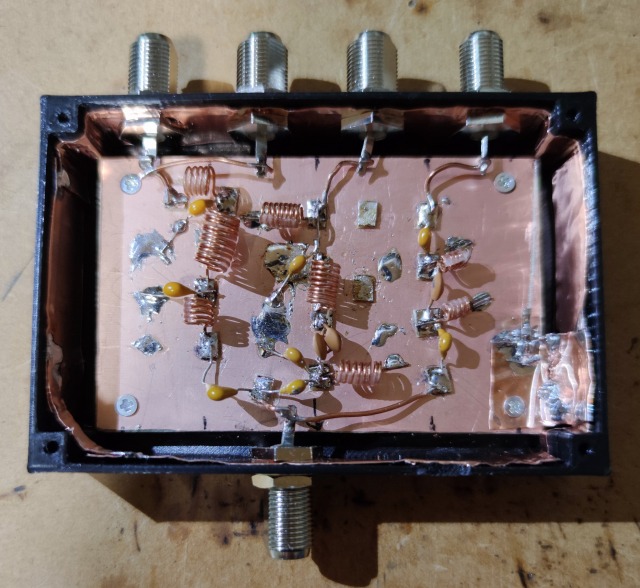

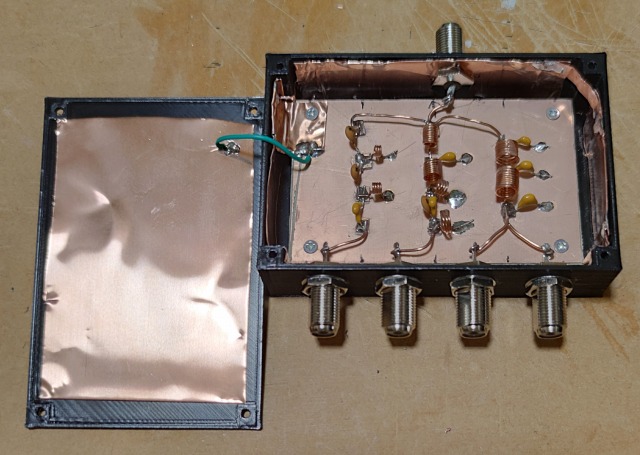

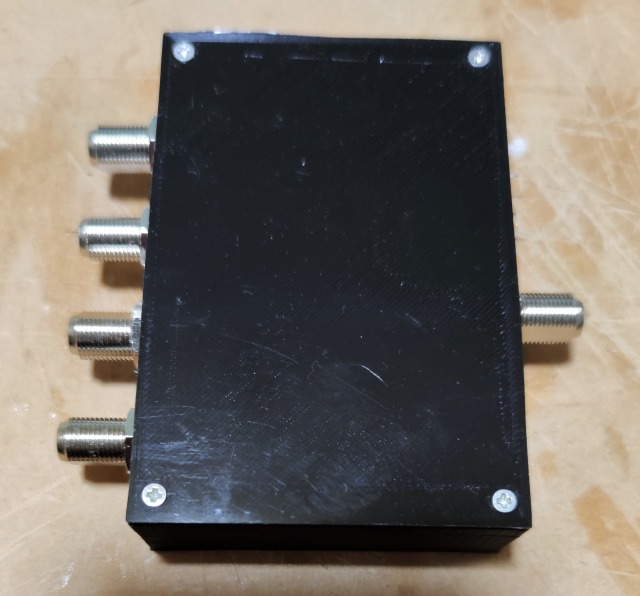

ついでに地デジ+BSと共用にしていたNOAA+HF用アンテナを直接引き込んだ

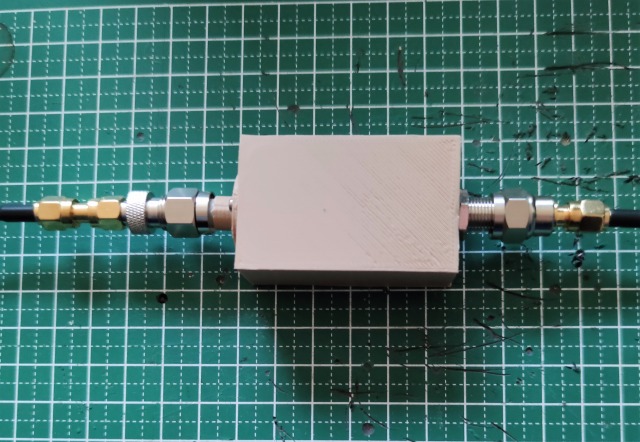

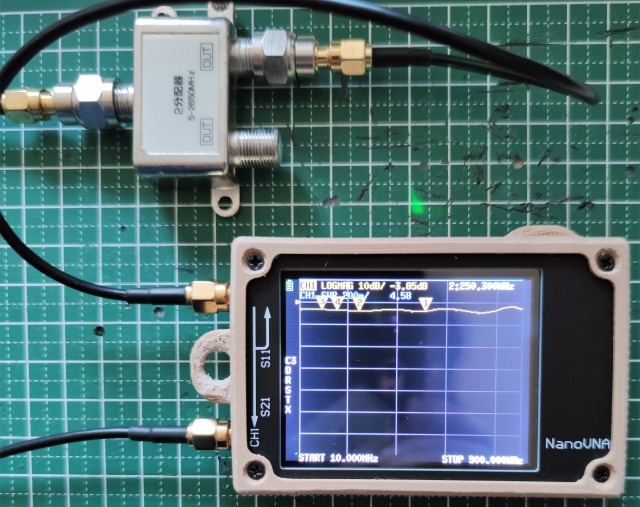

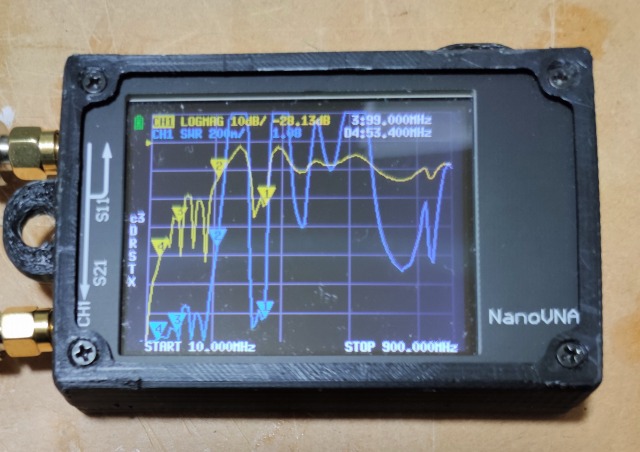

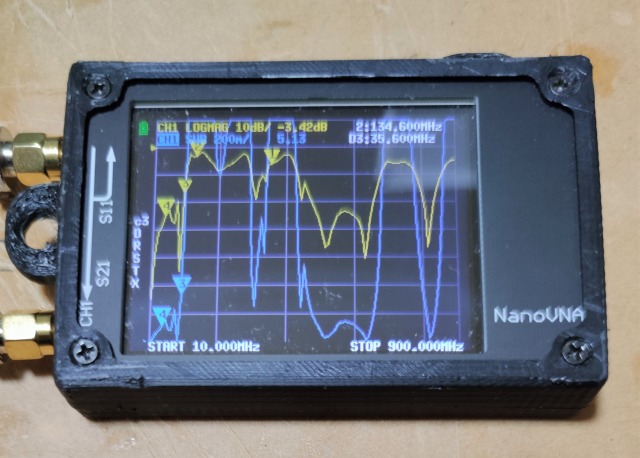

ケーブルはエアコン口から屋根を経由,エアコン口は狭いためRG174を使用し宅内はRG174を使うが宅外は4CFBで繋いだ

NOAA+HF用アンテナも近い位置に変更(もう少しは短縮できそうだが,4CFBを13m,RG174が8mになった)

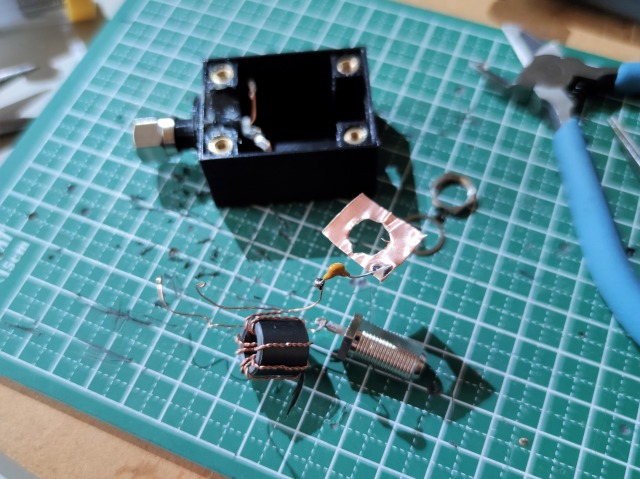

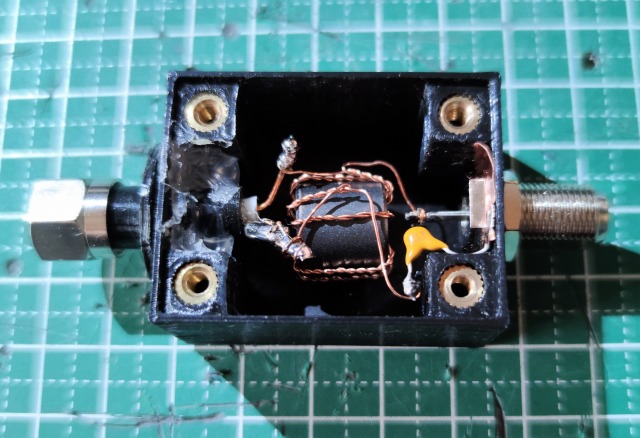

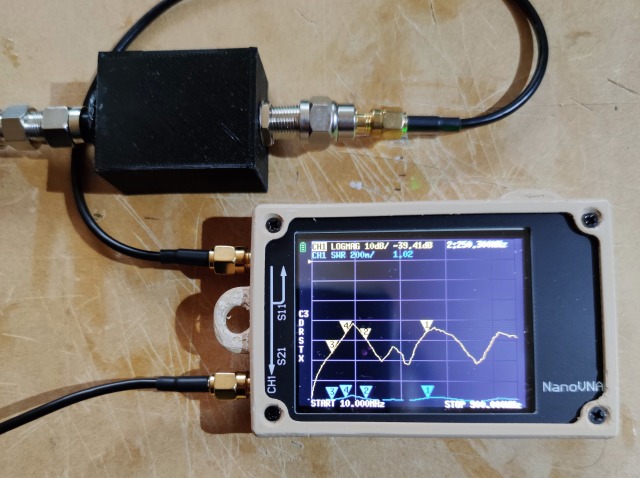

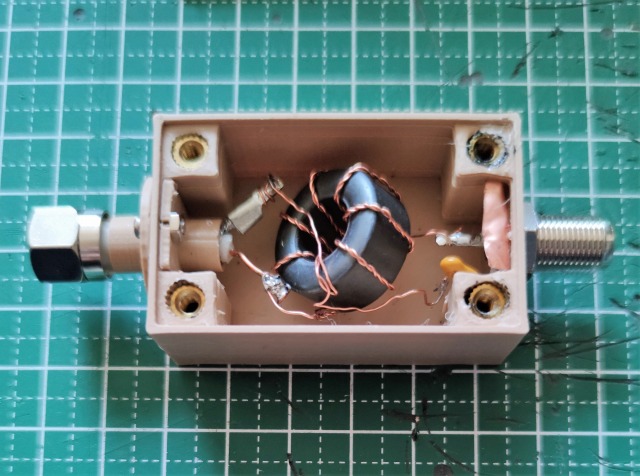

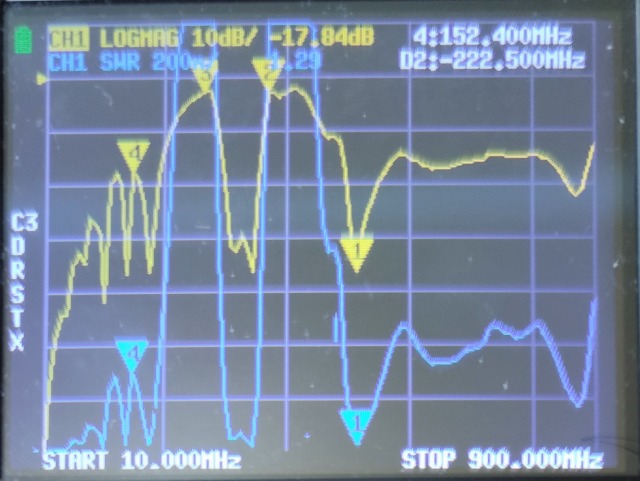

これで7MHz帯のアマチュア無線も受信可能になる(マグネチック・ループアンテナだけど簡単な割に結構頑張る)

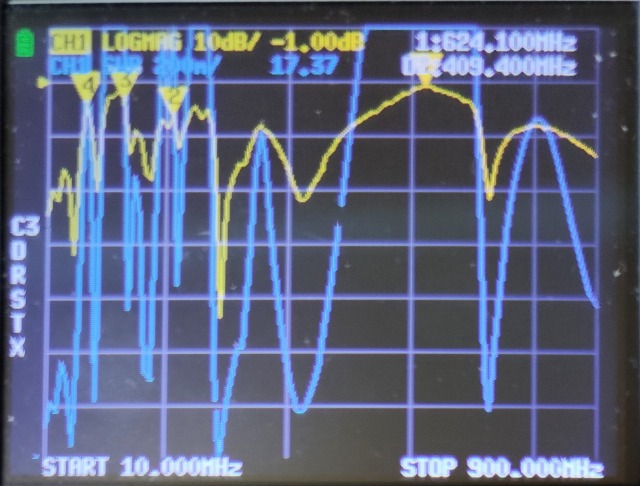

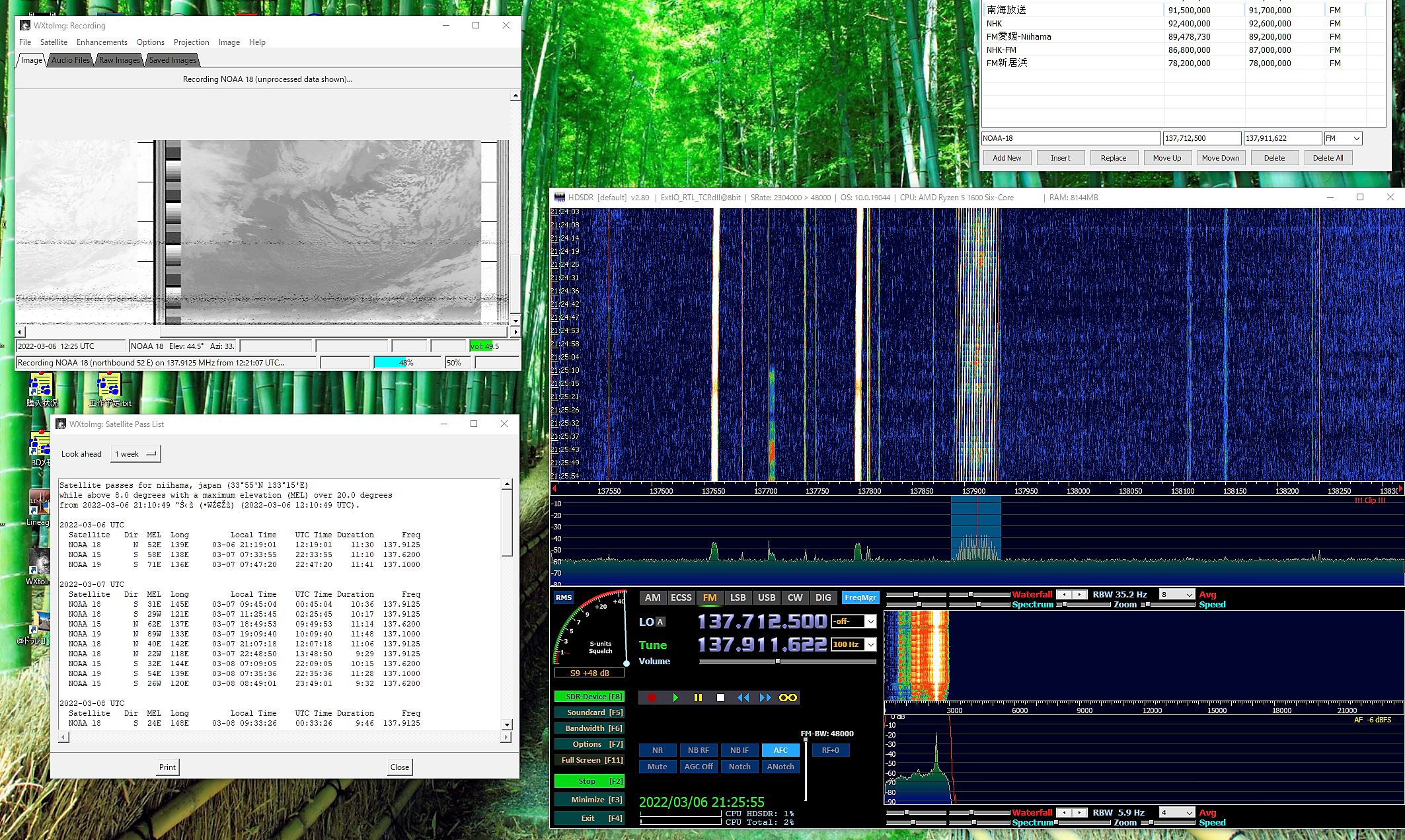

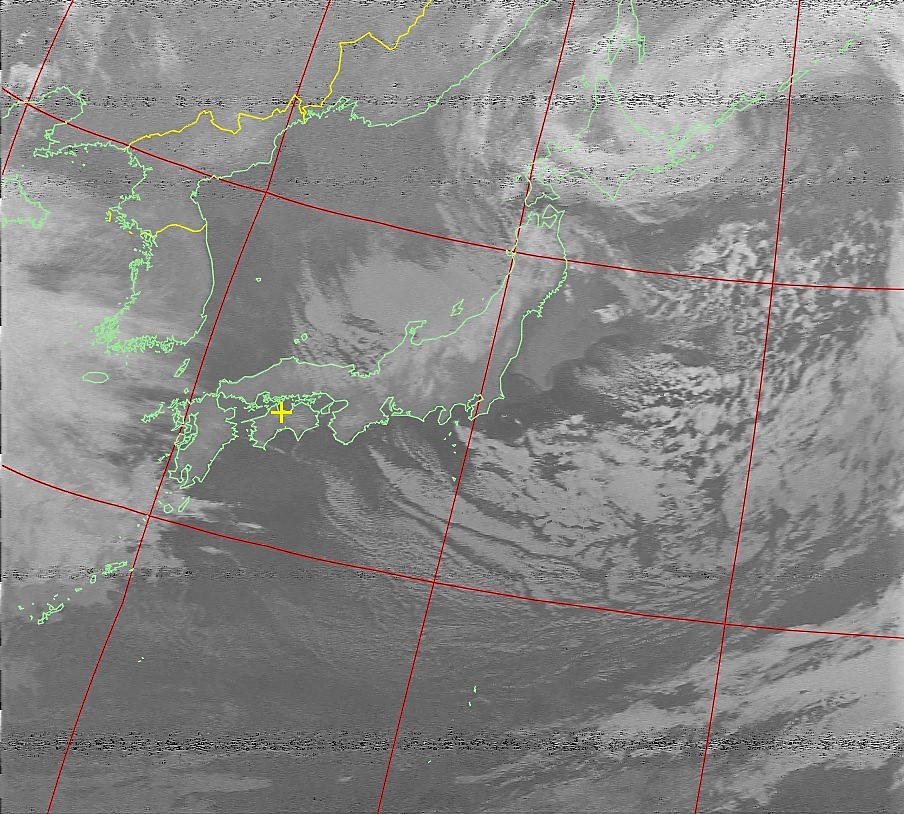

NOAAの受信も良好

NOAA受信結果(21:19~21:35)

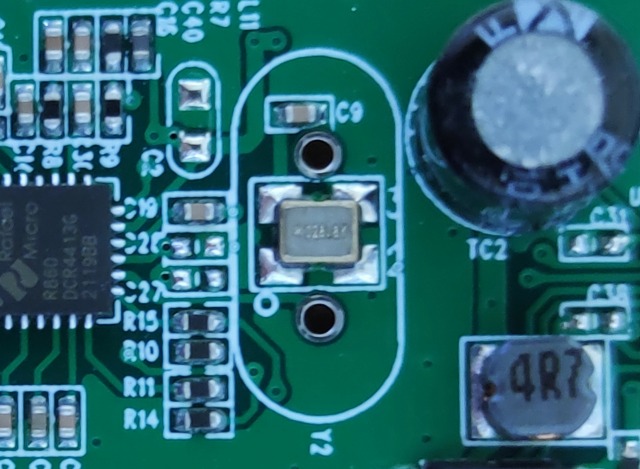

今回の受信はAliexpressで安く購入したRTL2832で試してみた

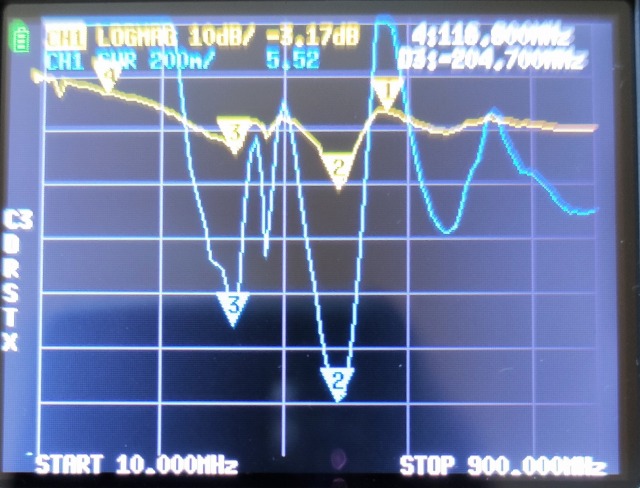

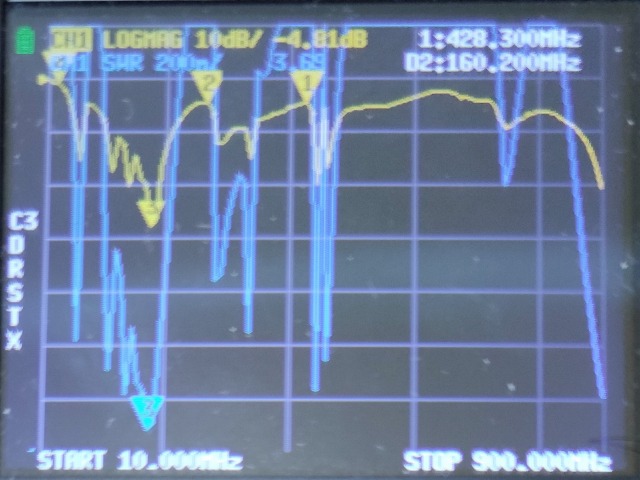

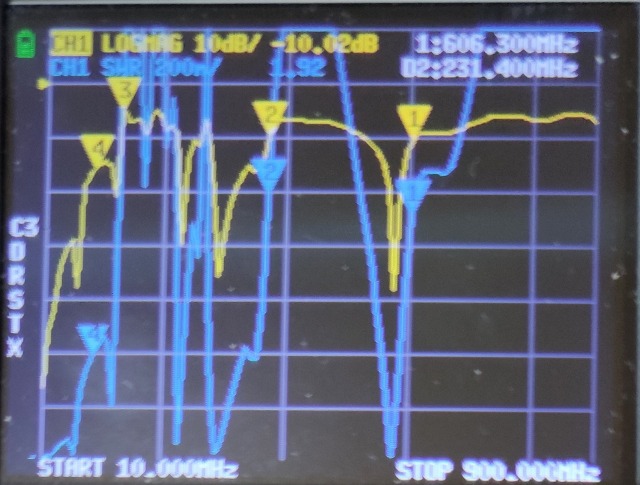

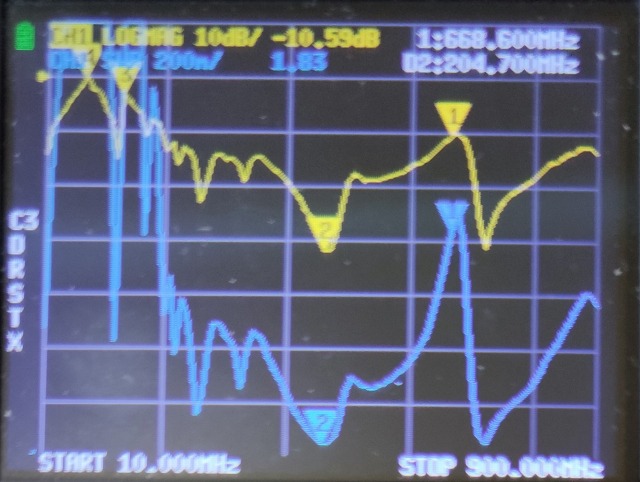

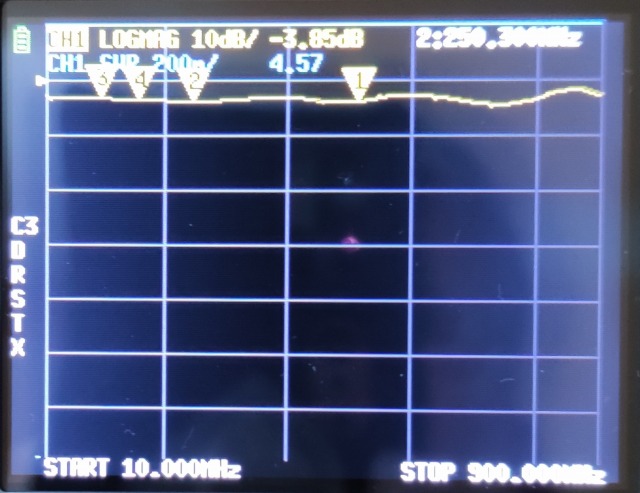

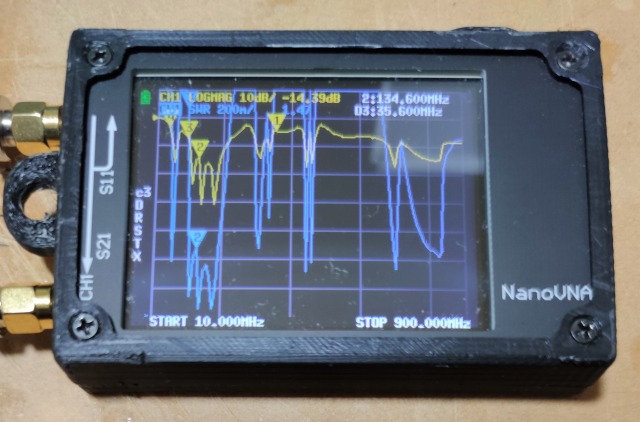

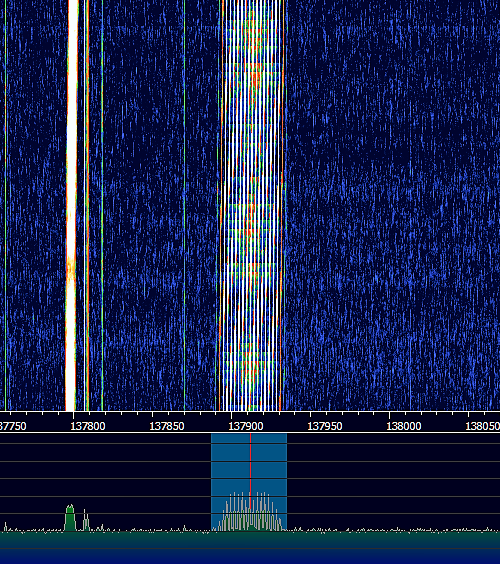

TCXO 0.5PPMとなっているが本当か?と思って確認

ちゃんと変更されていた(¥1,706なので,これはお買い得)

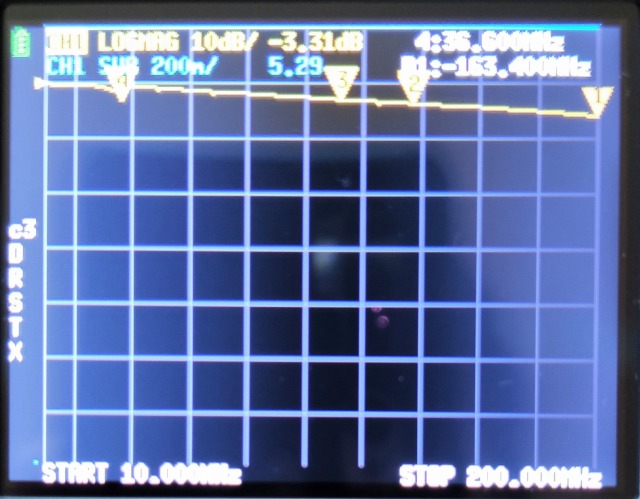

ちなみに例の類似品は+40kHzズレがある