新調

プライムデーで(特別に安いこともなかったが)新しくしたい物を購入した

マウス

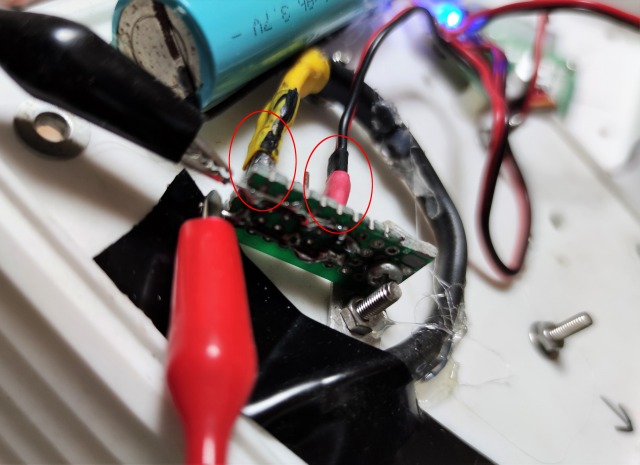

半年前に修理したマウスだが,またボタンの調子が悪くなってしまったので新調

安物だがフィット感が良く使い易く見た目も良い

2000カウント,電源は単三電池1本

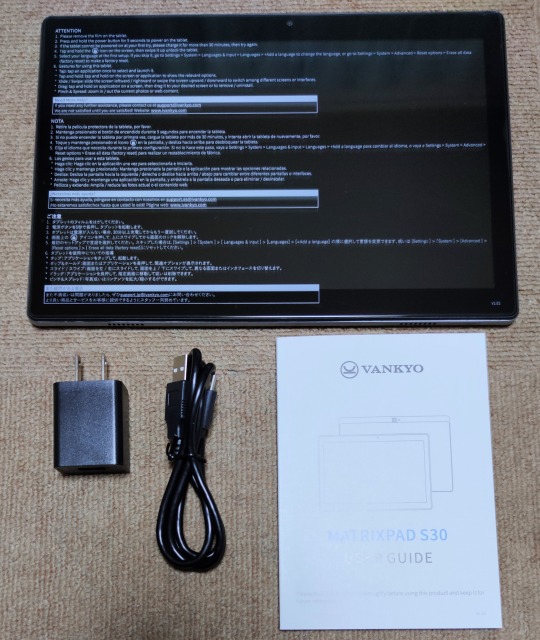

タブレット

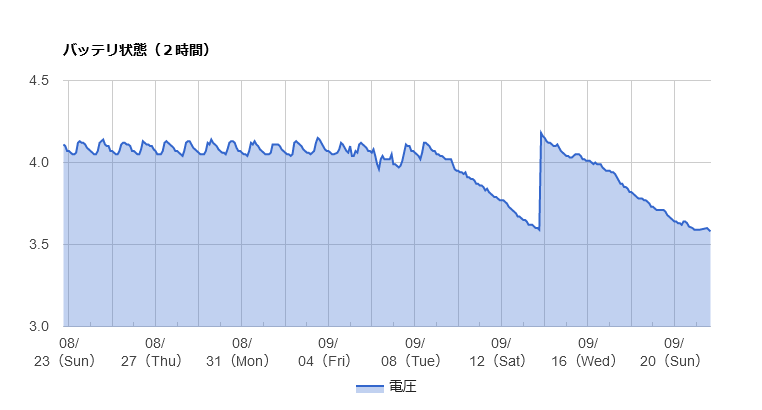

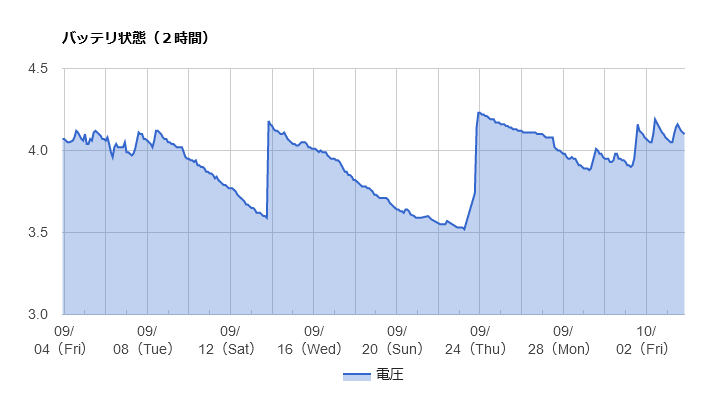

「HUAWEI MediaPad M3 Lite」を使用して2年となり操作していると何か引っかかるような動きがしてまどろっこしい感じがするようになった

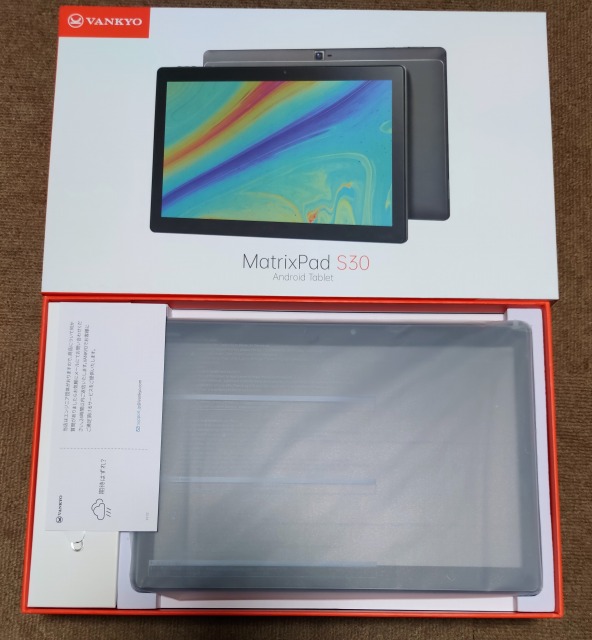

バッテリの持ちは悪くないようでまだまだ使えそうなのだけどゲームも快適にしたいので性能アップしたタブレットを模索し,性能的に2倍(AnTuTuスコアが10万位)で,一回り大きな画面である10インチの「VANKYO MatrixPad S30」を購入

8インチと比べると大きく重いが扱いにくいことはなく画面が大きいためタッチしやすい

電源ONから初期設定でこれまで使っていた端末の情報をBluetooth経由で移行できるので助かる(今回はタブレット間の移行となる)

たいして触っていないが価格の割には見た目が良く性能は満足,AmazonでタブレットNo1の売り上げであるのもうなずける

だが,以下のとおり不満点がある

- IPS液晶にしては発色は悪く視野角もない(普通の質の悪いTFTの様に思える)

- 1920x1200なのにドットが粗く精細に観えない → 画面の表示モードを「小」にしないとdot by dotにならない(小にすれば少しは精細になる)

- フロントカメラが中央になく右にずれている(バックカメラは中央)→ スペースの問題ならフロントとバックの位置は逆だろう

- 画面関係の変更を試していたところ,突然モノクロになってしまって電源OFFやリセットしても戻らなくなった(再度画面関係を触っていたら直った) → 読書モードをONにするとモノクロになるようで間違えてONにしたのかもしれない

- 一部のゲームで文字が表示されない(対応するフォントデータが無いのではないか)

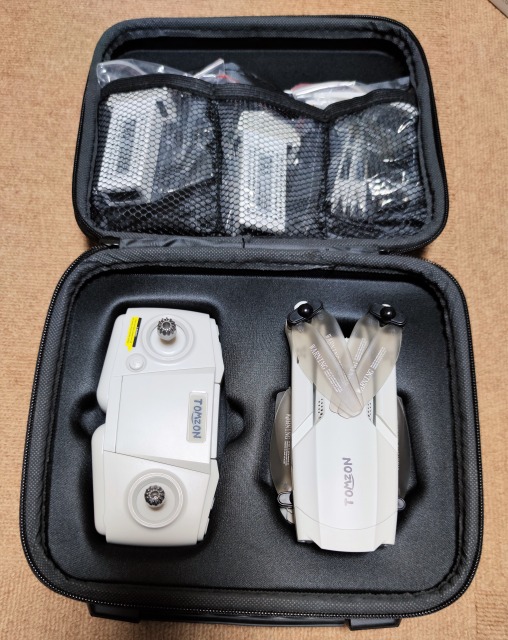

ドローン

新調というより携帯し易いドローンが欲しかった

検討材料としては,

- カメラありでコンパクト(ほぼ折り畳み式となる)

- GPS付き(安定飛行のため)

- バッテリ1本で10~15分以上飛行可能

- ケース付き

- FPVの距離が長いこと

- 4K画質が望ましい

- 価格20K以下が望ましい

で,検討対象機種として以下があった

- HolyStone HS165 → FPVが50mで弱そう

- 4DRC ドローン → バッテリが持つということで先月購入したがスマホと接続できず動作不良だったので返品した

- Tomzon D65 → 今回購入

- SNAPTAIN SP500 → ケースが無い

- EACHINE E520S → 売り切れだった

YouTubeなので製品レビューと撮影映像を参考にし,Amazonでもユーザ評判の良い「Tomzon D65」を選択

最初「4DRC」の方がバッテリー持ちとFPVが良さそうだったので購入したが不良品だった(Amazonでも接続異常の減少が頻発してる報告があるため再購入は断念)→ 購入後に知ったが画像のSD記録はなくFPVの画像記録のみようなので画質は期待できないと思う

ケースの表面は固いので丈夫そうだ

取り出してみると

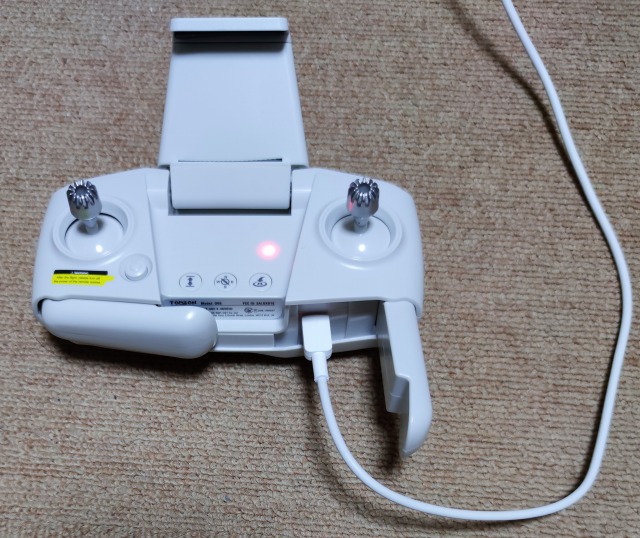

飛行準備のため充電

バッテリーは,7.6V 1300mAh

雨天のため飛行は後日

(追加)

10/18晴れたので飛ばそうとしたが操作アプリ(10/16更新版)が動作せず諦め

10/21にVer.1.0.48(10/20版)で修正されたことを確認