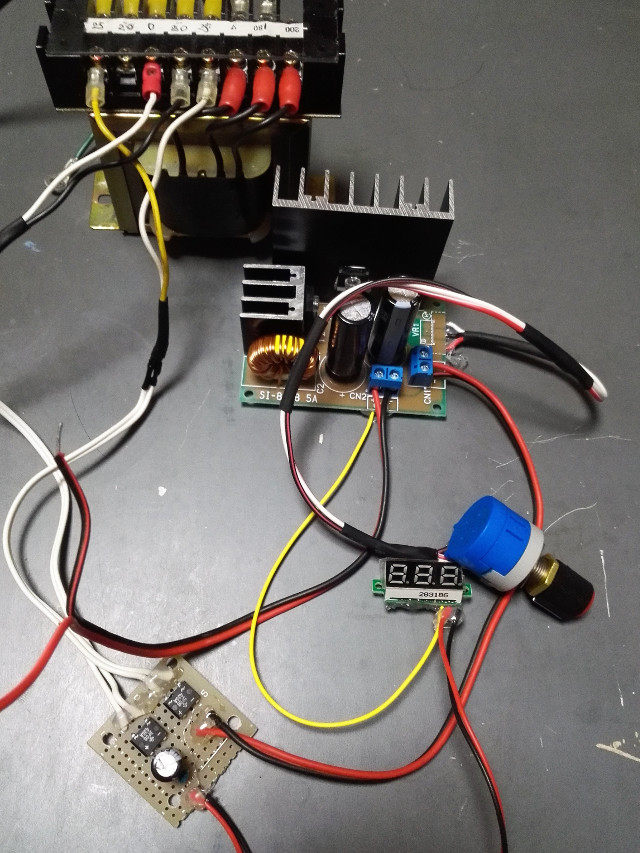

実験用電源の作製

一年近く前に購入していた秋月のスイッチング電源キット

AT電源を基にして実験用の可変電源にしてみようと考えていたがMAX12Vにもならないので,いまひとつ手をださなかったのだが30Vを出力可能なトランスが入手できたので作製することにした

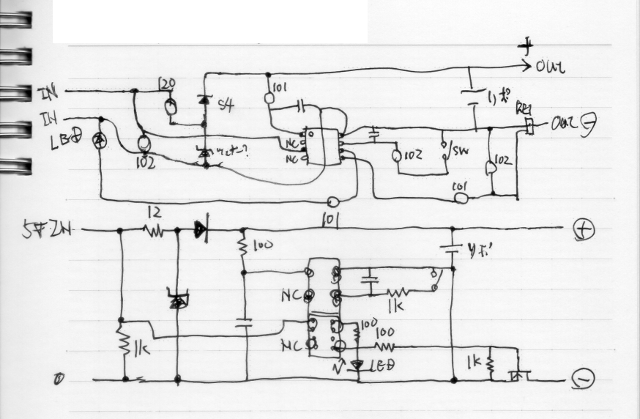

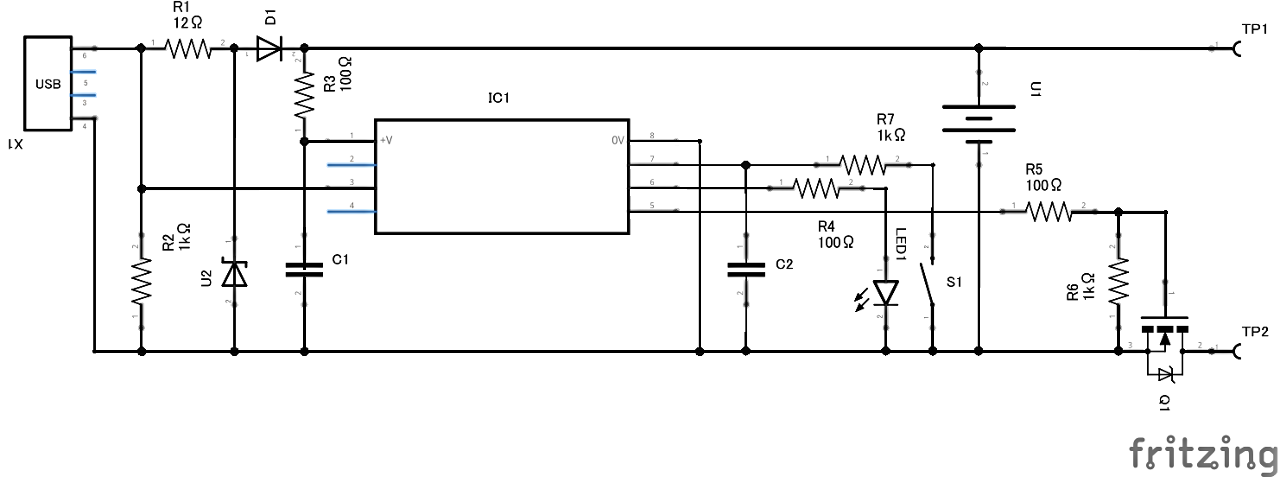

変更点としては

- 電圧調整は扱い易いヘリカルポテンショメータを使用

- 超小型2線式LEDデジタル電圧計を3線式(電圧供給)にして0Vから表示可能にした(20V以上も表示できる)

電圧計の電源は入力20Vまでなのでトランスから12Vを取り出し整流している(ちなみにこの電圧計は電源に20V以上入れると飛ぶ)

当然このままでは危険なのでケースに入れないといけない

ケース作製も楽しみの1つで,今回は木製ケースにしてみようと考えている