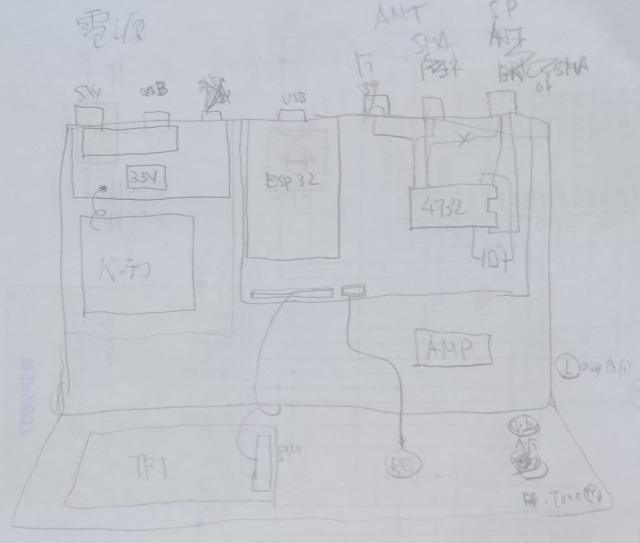

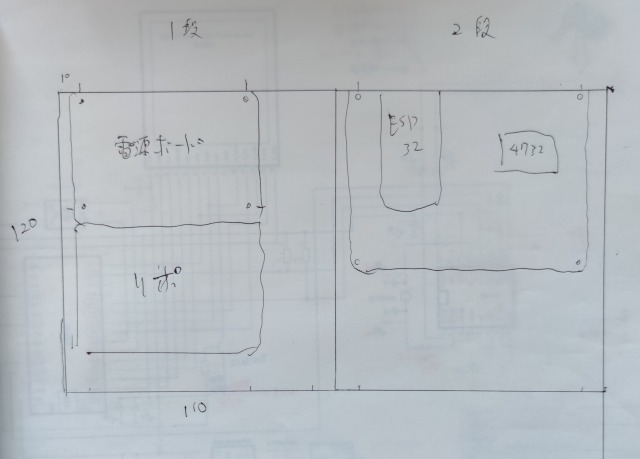

ATS-25を作製する(その4)

- 2024/02/25 17:12

- カテゴリー:ラジオ

ATS-25を使ってみて修正と追加

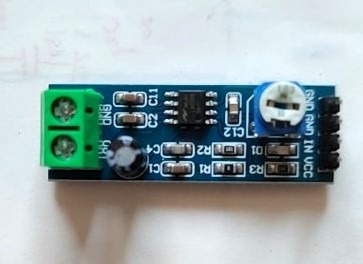

LM386の発振抑制

無信号の時にスピーカーから「ポツリ…ポツリ」と気になる音が鳴っていることが直ぐに判る

然程大きい音でないので受信時は気が付かない

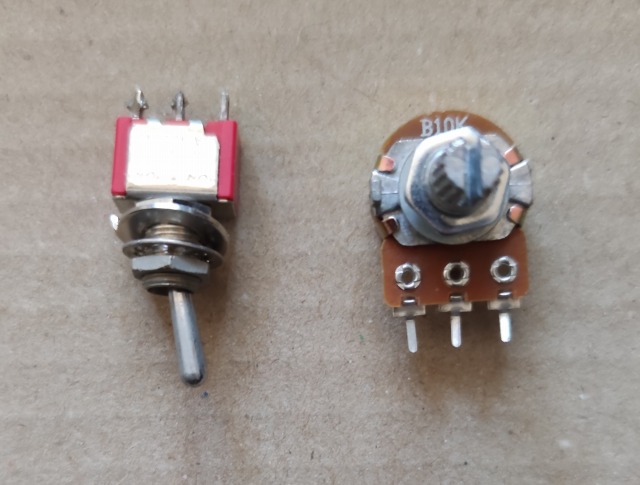

最初は電波の干渉などで鳴っていると思っていたが音量を下げても消えない外部だと鳴っていないことからLM386が発振してるのではないかと疑う

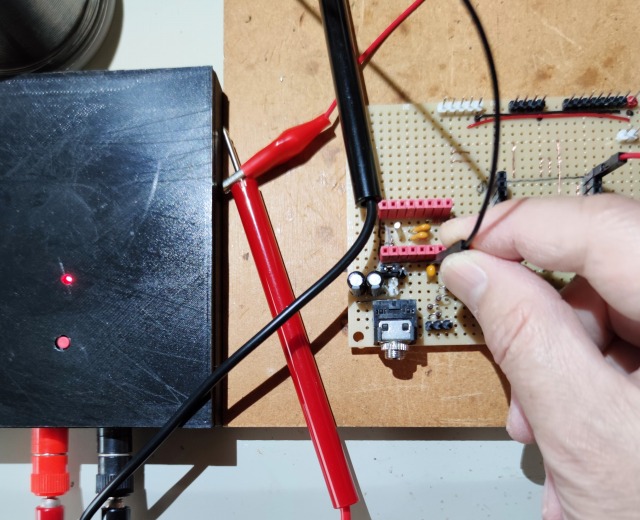

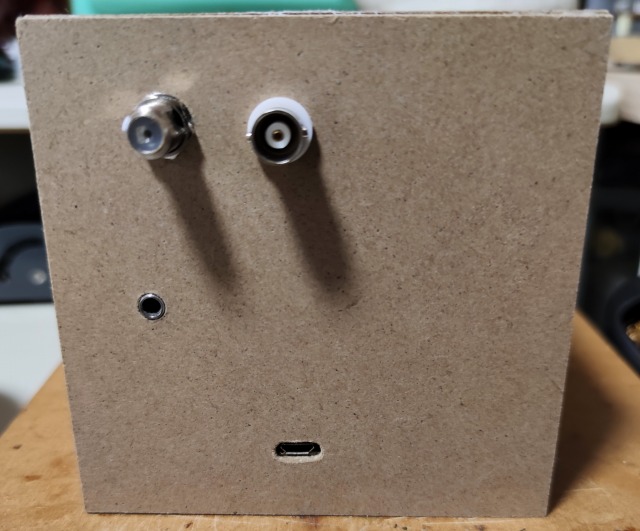

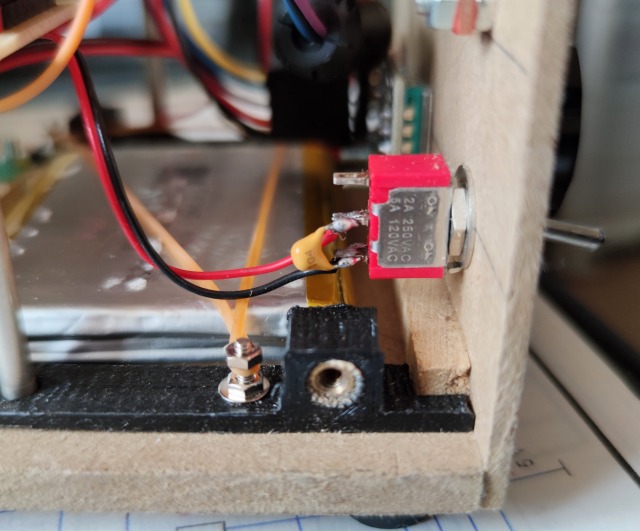

モジュールの場所を変えたりゲインの調整してみたが変化がなく最終的に電源スイッチにパスコン(0.1μF)を追加することで抑制することができた

※)LM386の電源近くに1000μF位のコンデンサを推奨との情報があったが今回は当てはまらなかったので発振が起動しそうな部分を狙ってみた

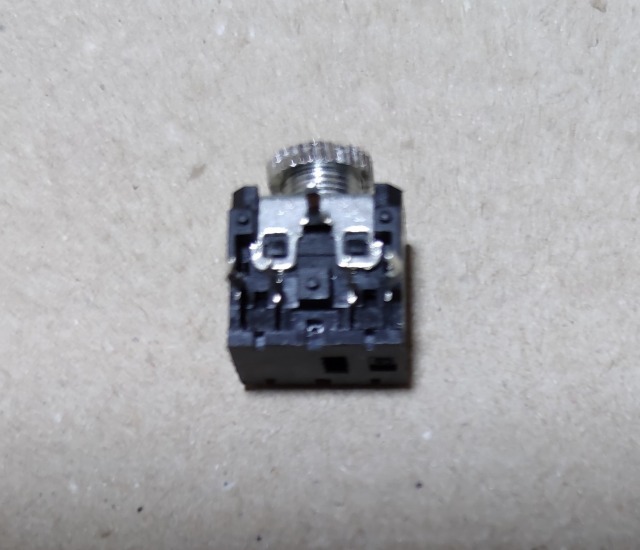

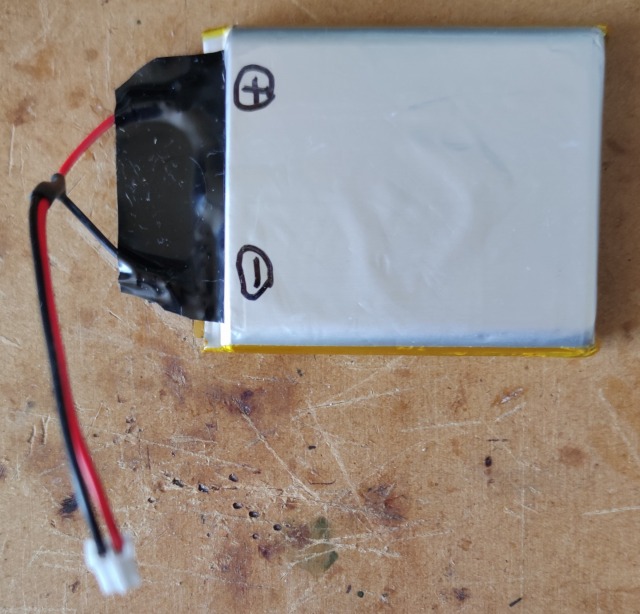

バッテリ残量表示

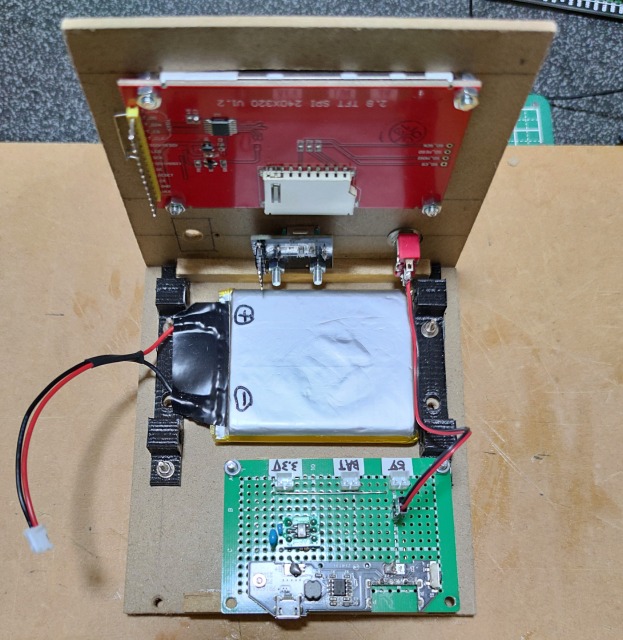

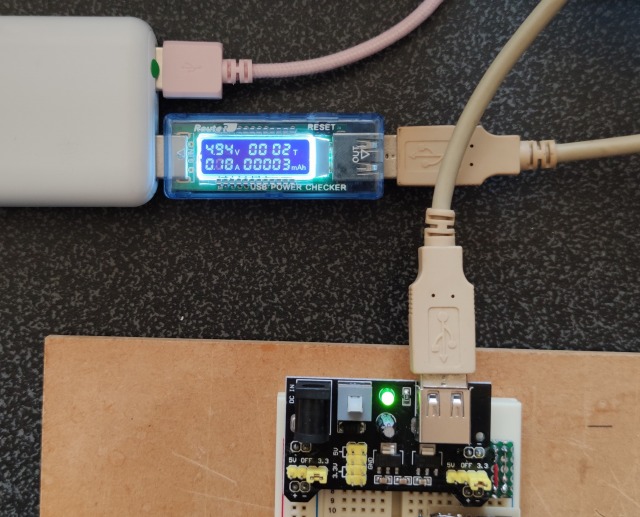

バッテリ充電であるUSBを接続すれば外部電源で動作できるのだが,やはりスイッチングノイズが発生するので基本的にバッテリ運用が良さそう

と,なるとバッテリ残量が判らないと困るので残量表示に対応した

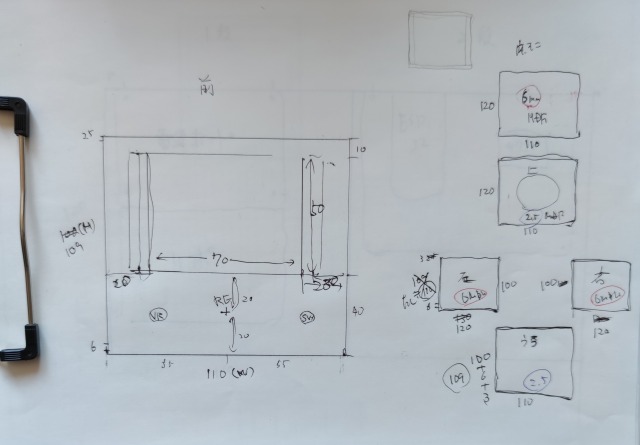

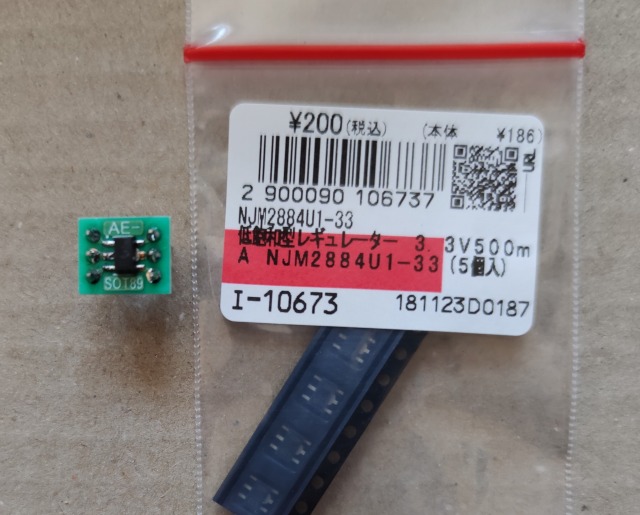

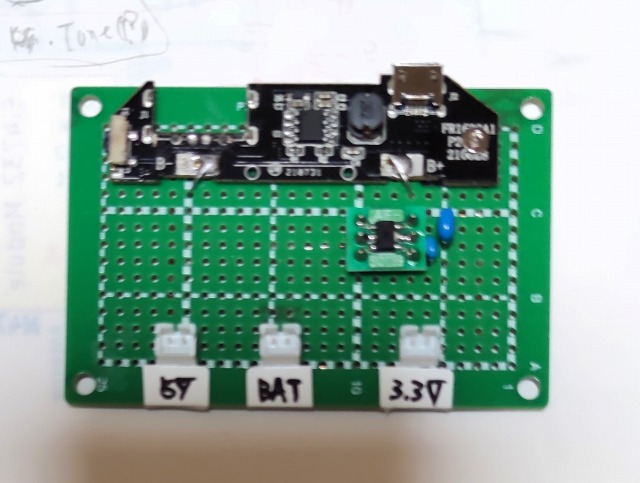

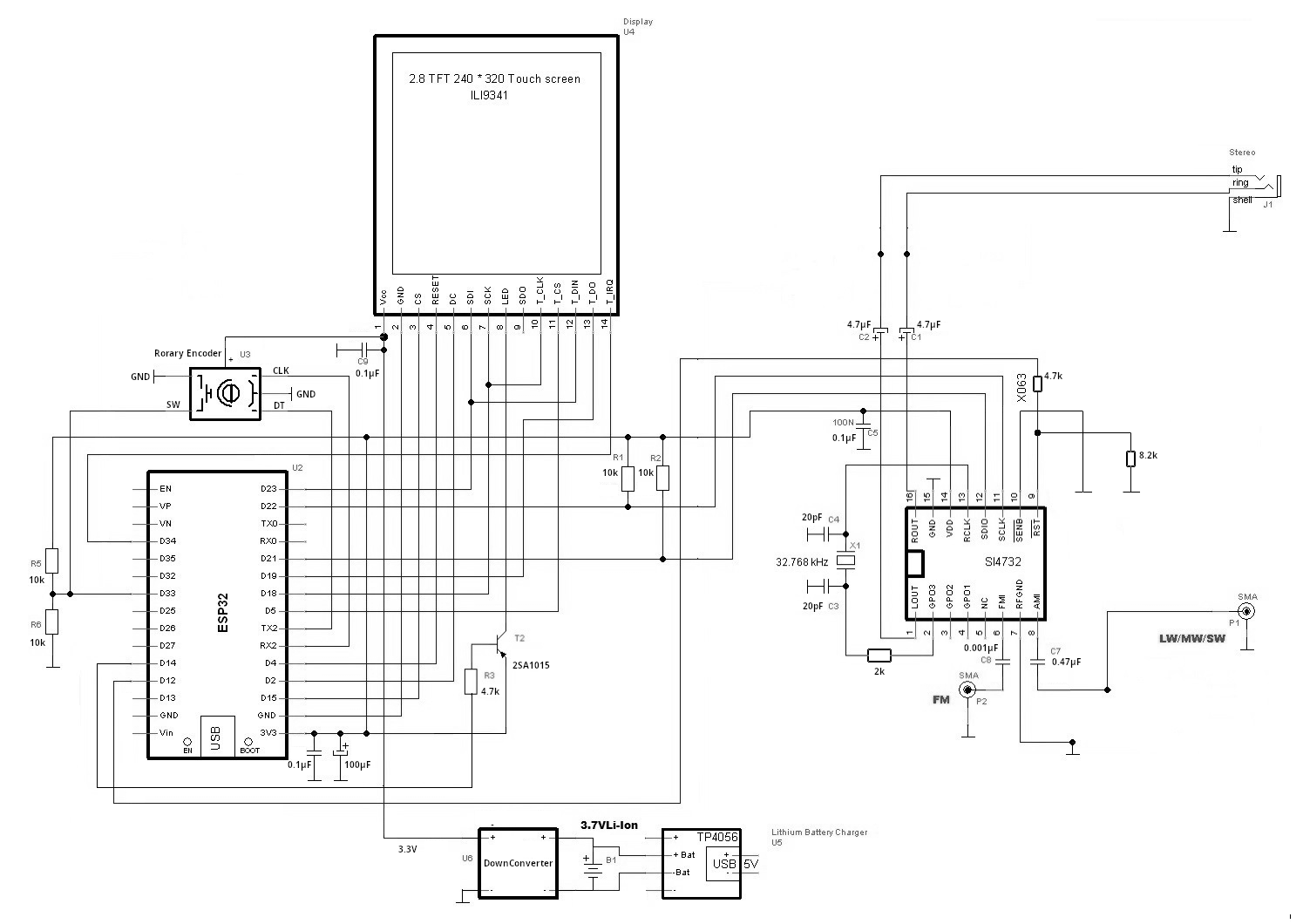

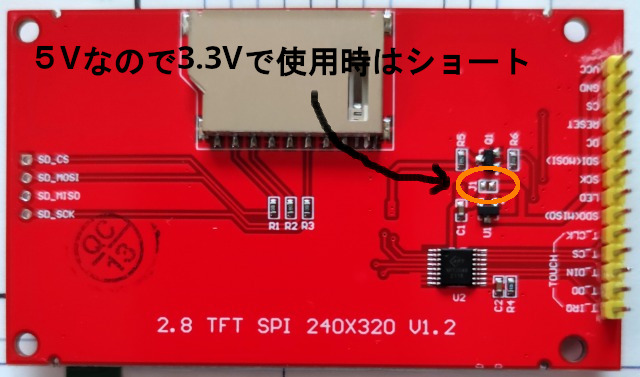

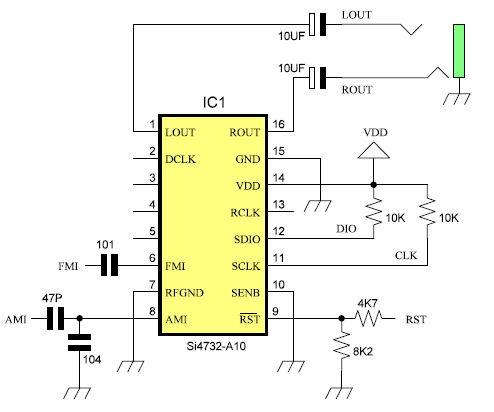

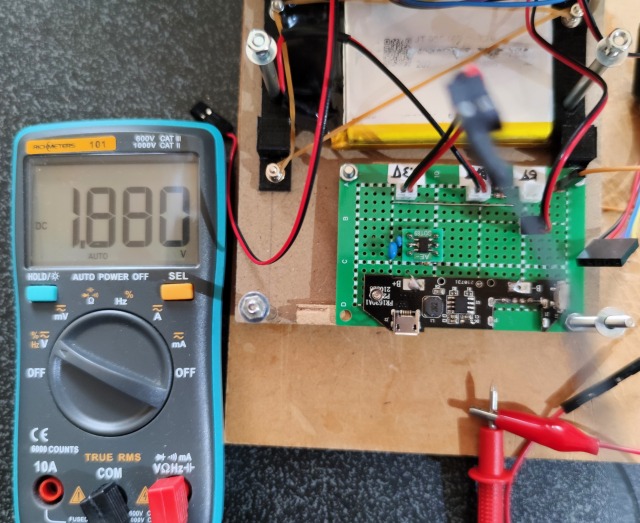

ATS-25で元々対応されているのでバッテリ電圧を1/2分圧してESP32のPIN35に入れる回路を追加すれば良い(3.3Vを基準電圧にしているから半分に分圧してるのだろう)

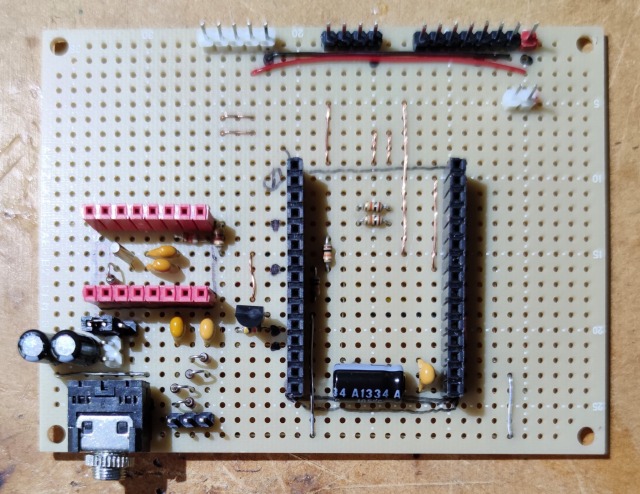

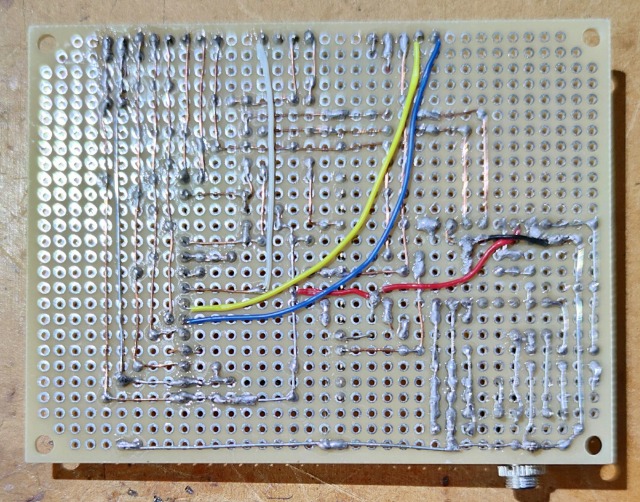

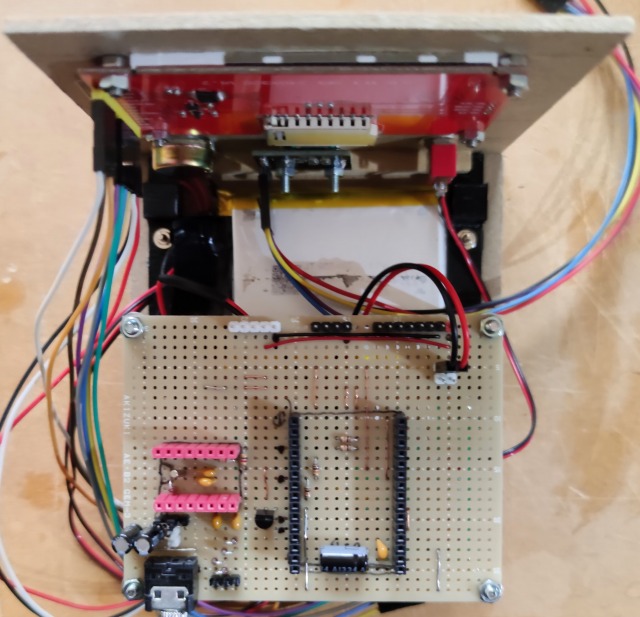

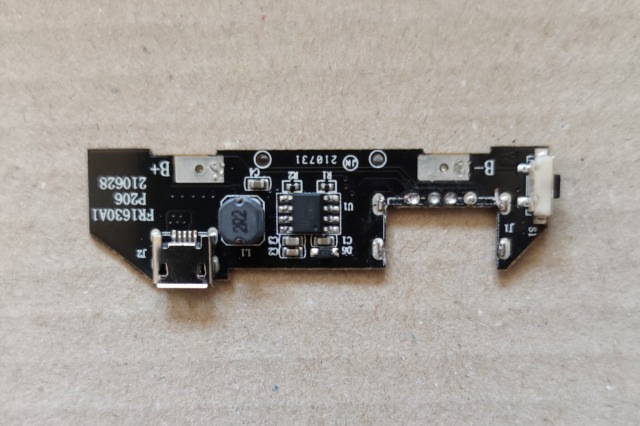

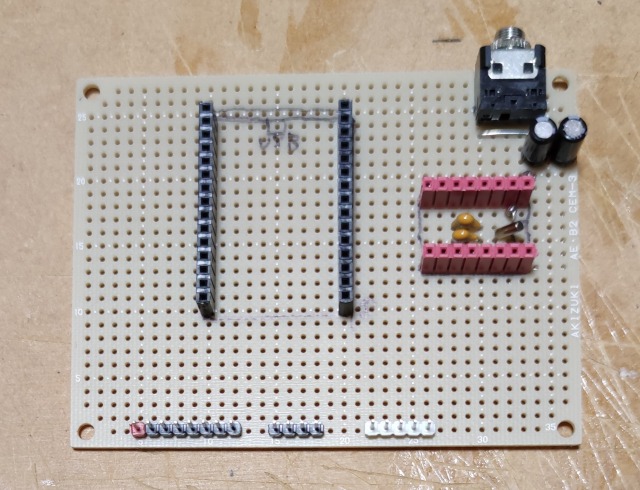

電源回路に追加,分圧した電圧を確認

ESP32のPIN35に入力

デフォルトは電圧表示になっているようだ

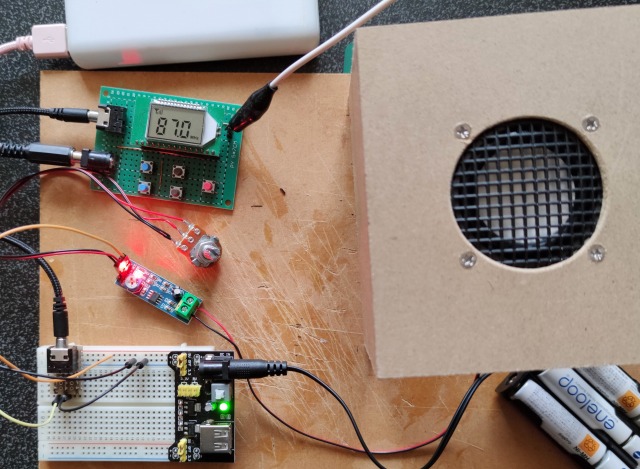

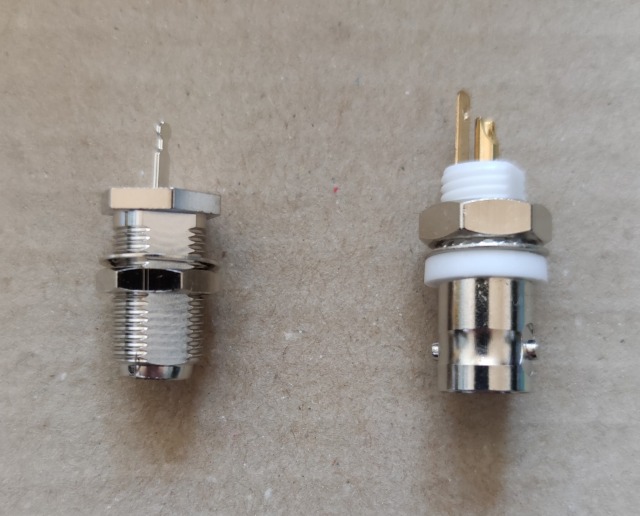

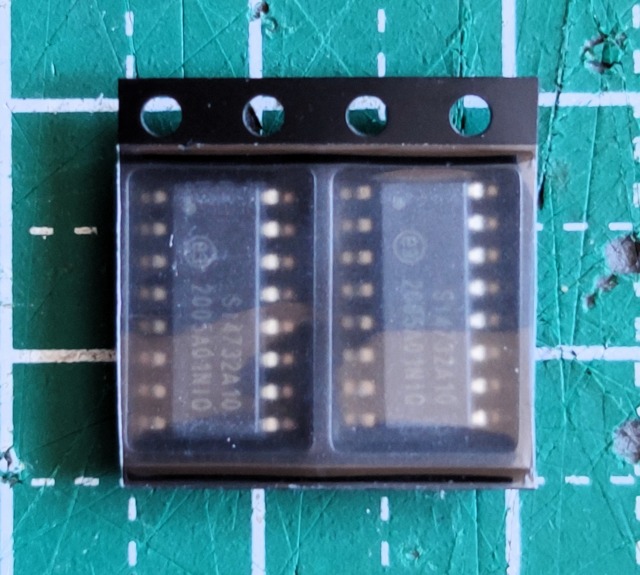

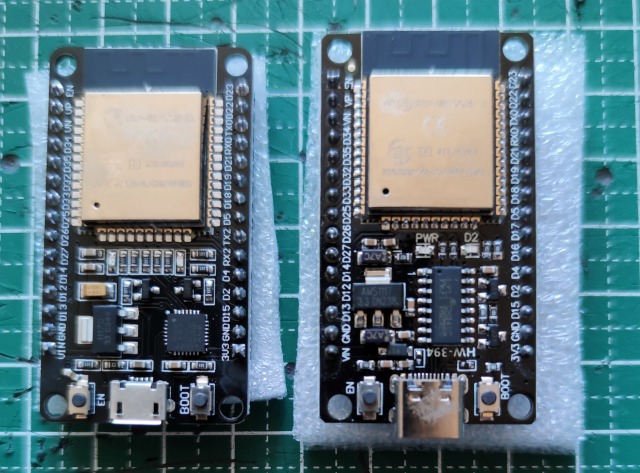

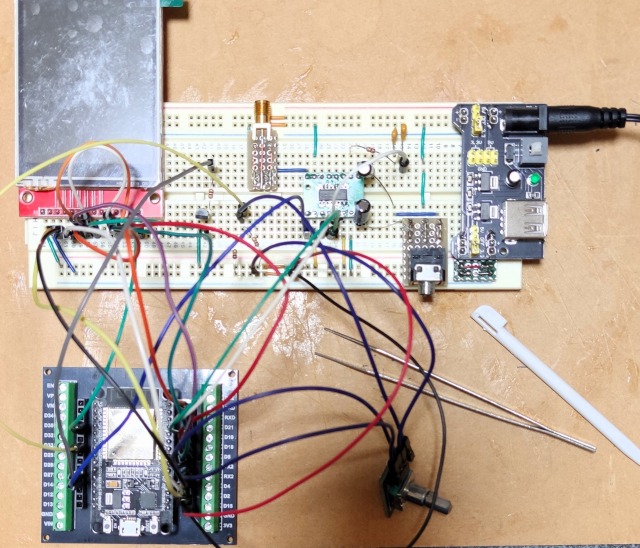

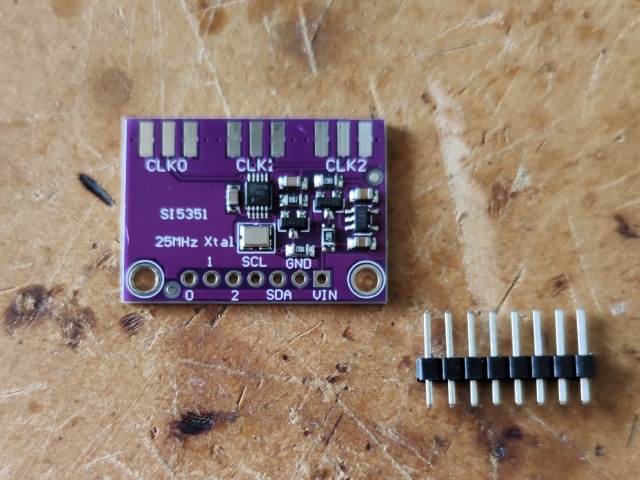

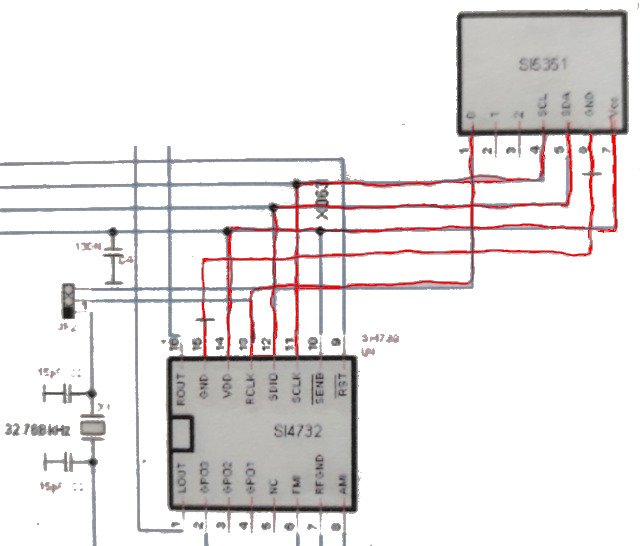

SI5351使用

クロックジェネレータを使用するとSSBのチューニング性能が良くなるようだ(BFOでの微調整はほとんど必要なくなるとのこと)

→ 周波数を変えた時,ディレイ無くほとんど瞬時に受信(聴こえるよう)になる(SSBだけでなくAMも同じで,例えばSEEKで放送を採り易くなった気がするが勘違いか?)→ SSB以外関係ないので勘違い

ならば(研究用で購入してあったのが)折角持っているので付けることにしてみた

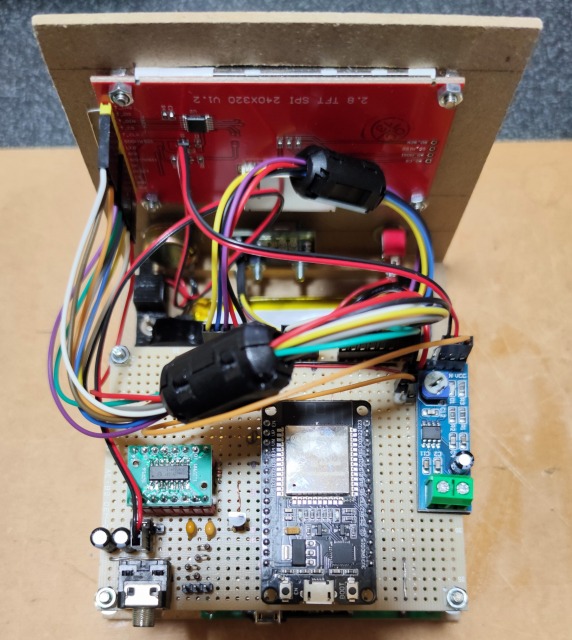

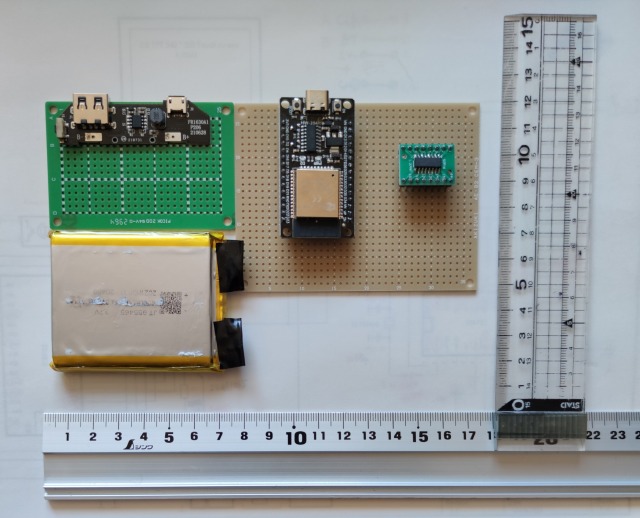

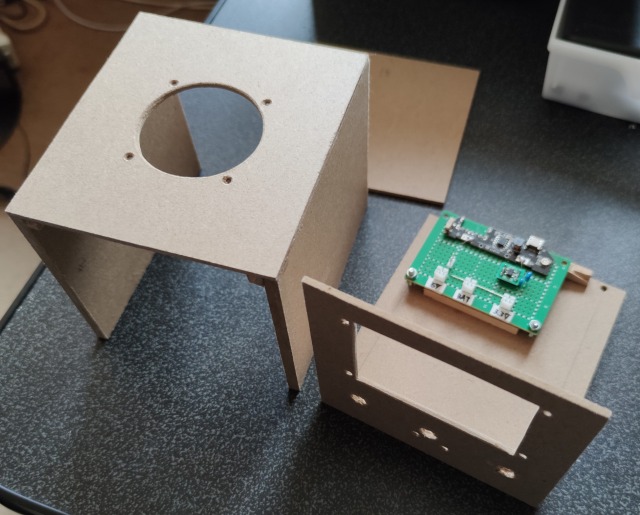

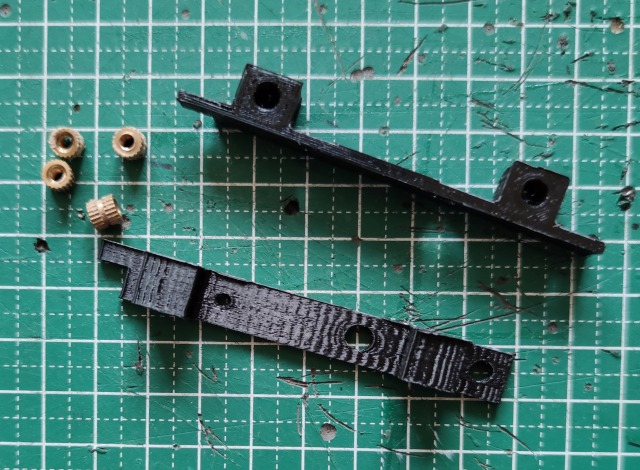

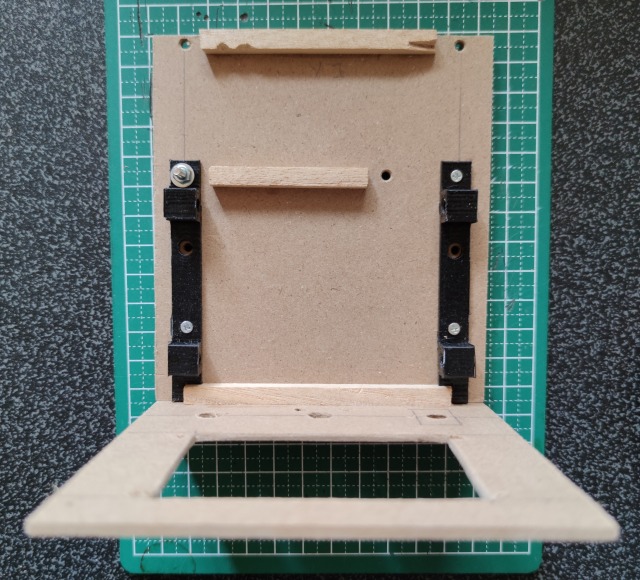

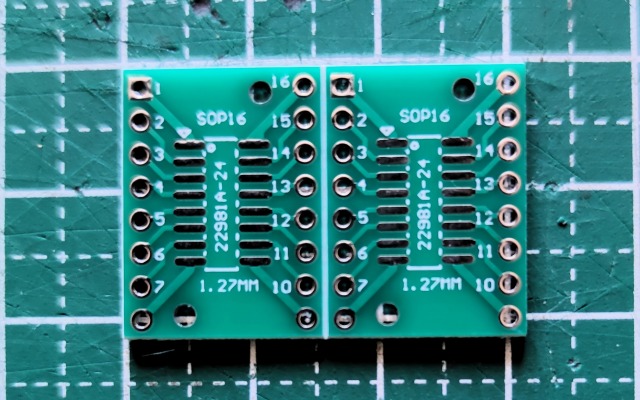

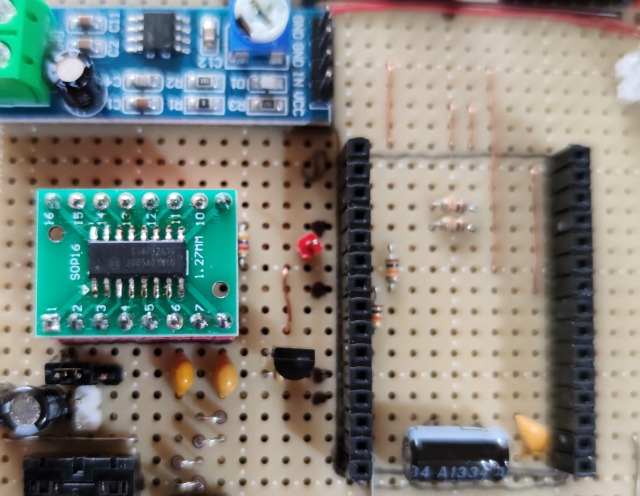

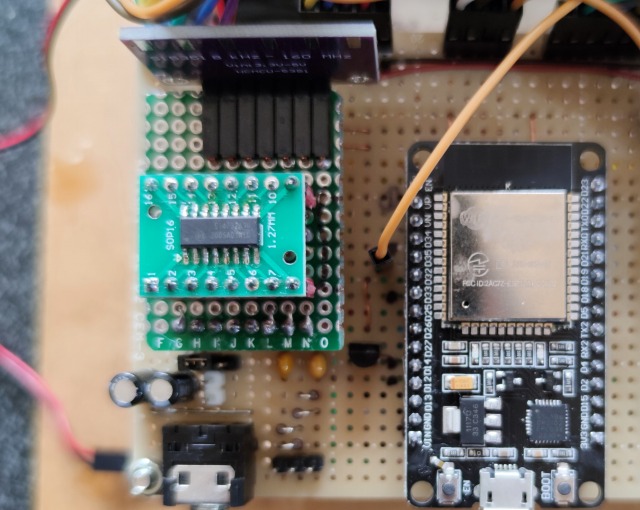

元回路では水晶との切替になっていたがSI4732をピンソケットで付けてあるのでメイン基板を修正しなくともアダプタを作れば良い

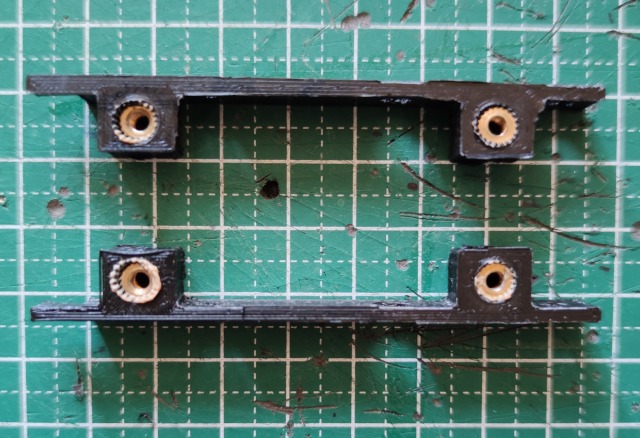

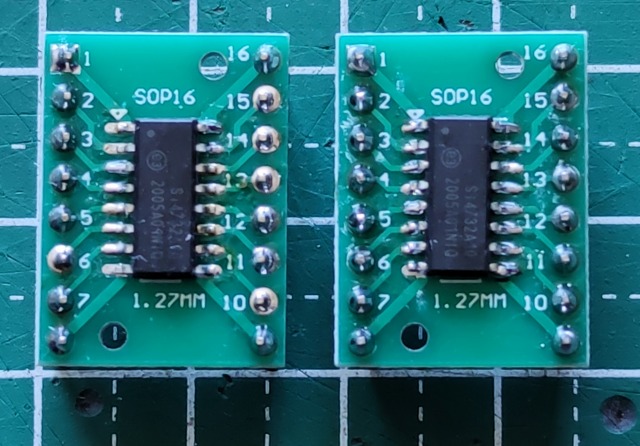

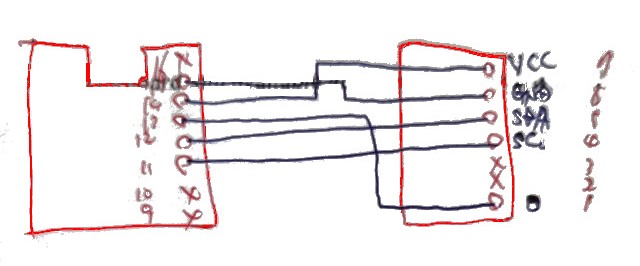

赤い線を繋ぐアダプタを作る

アダプタでSI5351を以下のようにSI4732と結線できるのでメイン基板と結線する必要はない

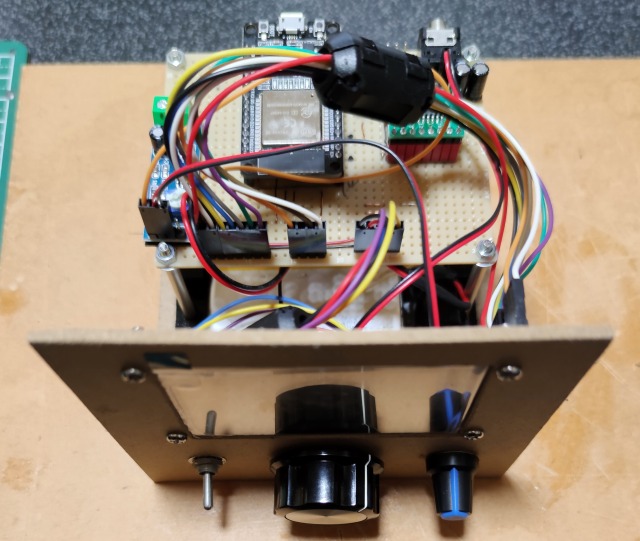

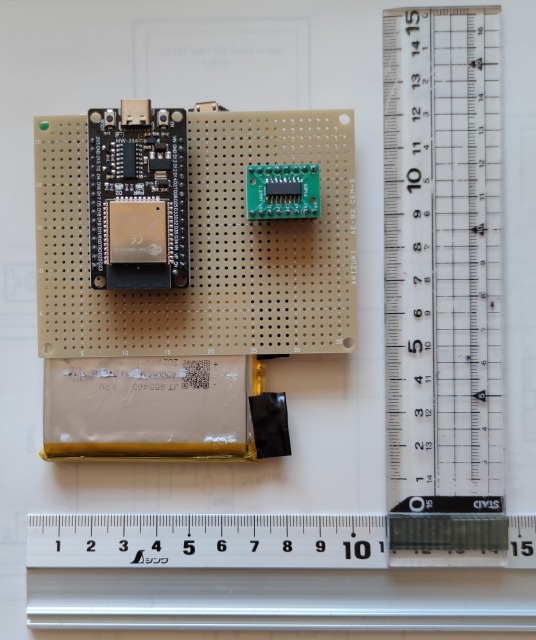

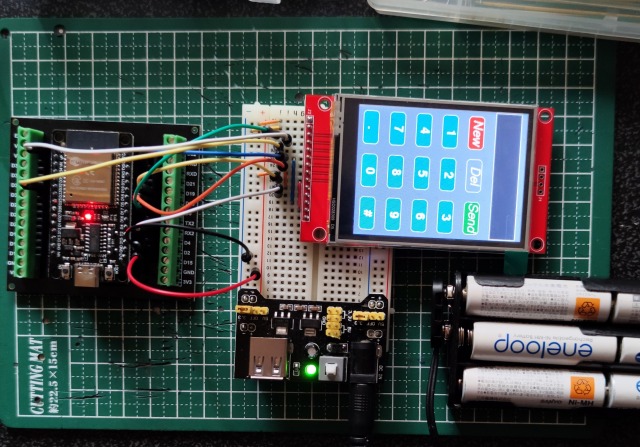

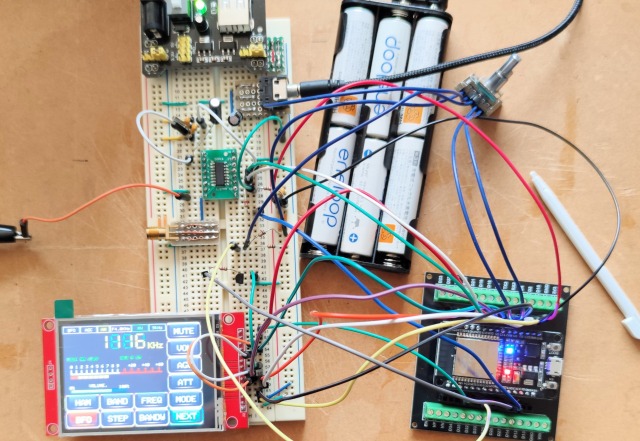

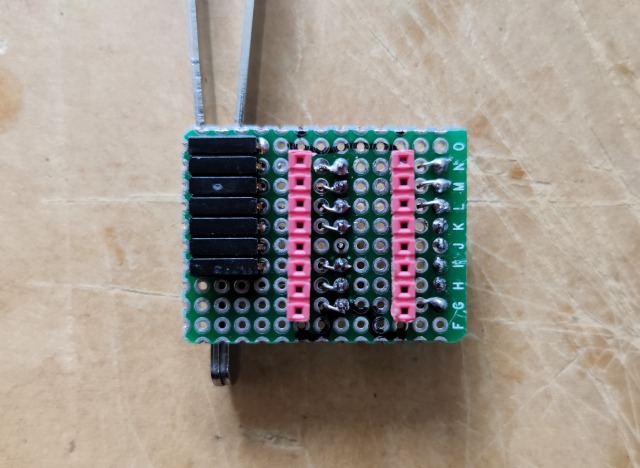

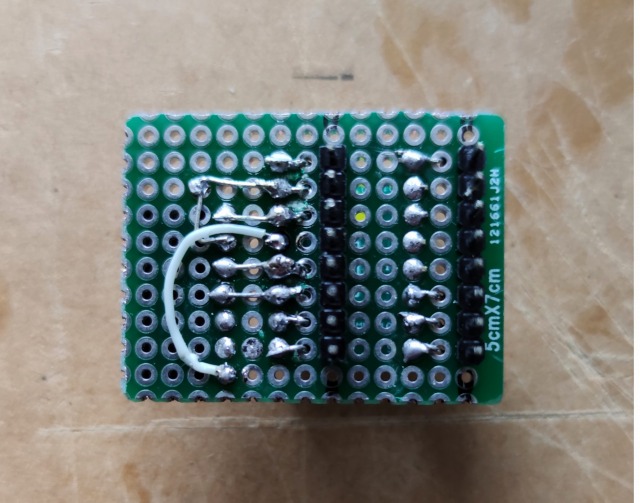

出来上がり

SI5351モジュールとのピンの位置を最適にするため縦に実装している

結線を確認して装着

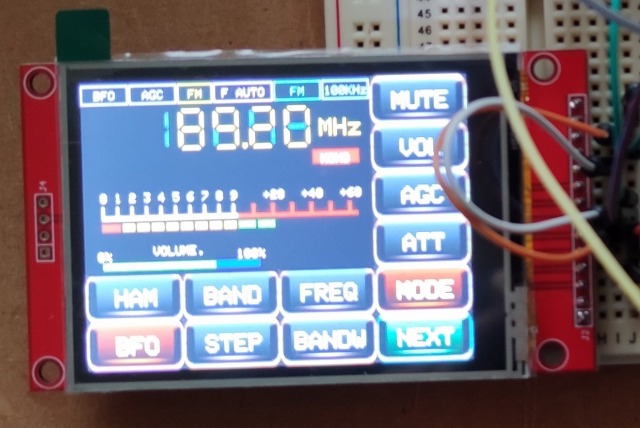

ファームをSI5351使用で作り直して動作確認

BFOモードにするとクロックジェネレータの設定周波数は32,768Hz±数10分の1Hzになるとのことだが良く判らない表示である → 0.1Hz単位で調整可能って事のようだ

ファームウェア

気になるところで簡単に修正できるのを対応

(表示)

- 「M」(メートル)を「m」,「K」(キロ)を「k」

- バッテリー表示のデフォルトを%表示 → 直観的に判ると思って変えたけど,3.3V以下になると基準電圧が下がるので0%になることはない(だから電圧表示モードがあるのか)

(周波数範囲)

- FM: 7610 - 9490(8920),SETUPでFMの「64MHzから」を外すと76.1MHzからにする(元は87.5MHz)

- MW: 522 - 1620(1116)

- LW: 153 - 279(198)

()内はデフォルト

(MEM)

良く聞く局を設定(Memory.hを編集)

注)SETUPで読み直さないと適用されない

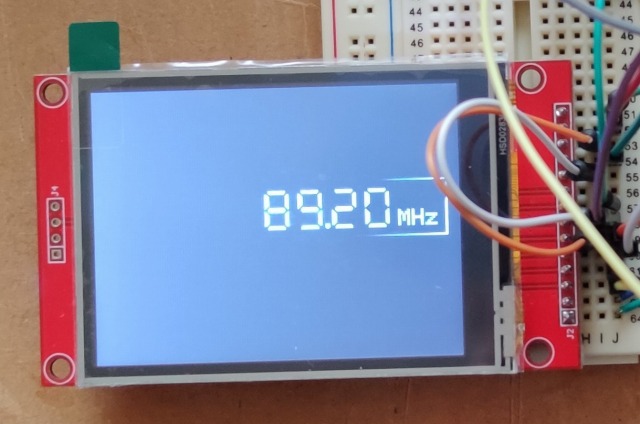

(RETRO)

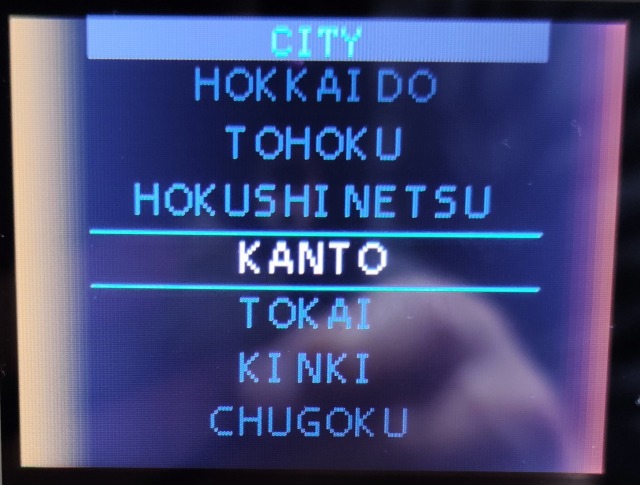

SONY ICF-EX5を参考に設定(Preset.hを編集)← 欲しい方はどうぞ

→ 地域設定がデフォルトのみで,変更するためのリストが表示されない(調査中)→ ダイヤルを回すと表示された.どうやら(ソース中の)デフォルトが初期値になっているわけでなくデフォルトは必ず表示する設定だった

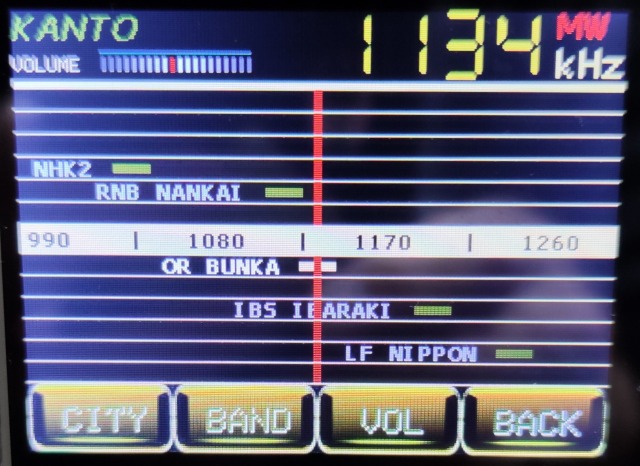

関東に設定してもデフォルトの愛媛の局も表示される

文化放送にチューニングしているが,現在は韓国の局が(嫌がらせで)同じ周波数なので愛媛での受信は厳しい

(クロックジェネレータ)

//#define IhaveCrystal

#define IhaveSI5351

にするのだけど,includeもコメントアウトされているので修正

#ifdef IhaveSI5351

//#include <si5351wire.h>

#include "si5351wire.h"

#endif

SI5351_wire.zip(SI5351ライブラリ)が必要でV4のフォルダーにあるので解凍してコピーする

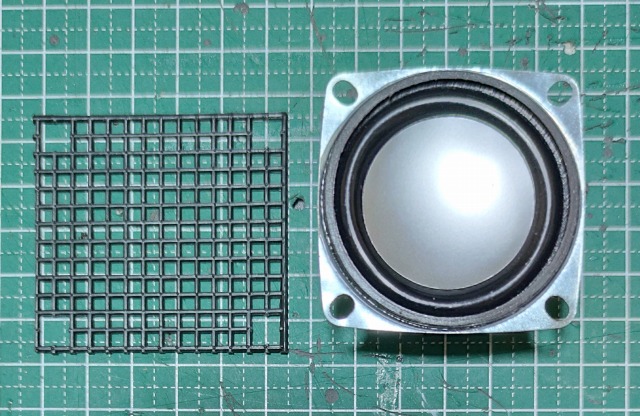

海外日本語放送を聴く

やはりATS-20より感度が良く操作性も良いので使っていて楽しい

思うに今まで手にしたラジオで一番かもしれない(ロクなラジオを持ってなかったってことだが・・・)

同調なしのループアンテナのみで海外日本語放送を聴いてみた(RFアンプ,カプラは未使用)

(HCJB:2/24)

(ベトナムの声:2/24)

(ラジオ・タイランド:2/24)

※)2/24のHFコンディションは前日2/23と比べるとラジオNIKKEIなど受信不可だったので悪かったと思う

(KTWR:2/25)追加

最初が少し長いがキャリアが上がるところから撮影

(モンゴルの声:2/27)追加

以降,ATS-20で受信してみたところ感度に違いはなかった(スピーカーの差で悪いと思い込んでいたのかと考える)

(台北国際放送:2/27)追加

同じく,ATS-20でも良好に受信

周波数特性の悪いATS-20の方が明瞭に聴こえる