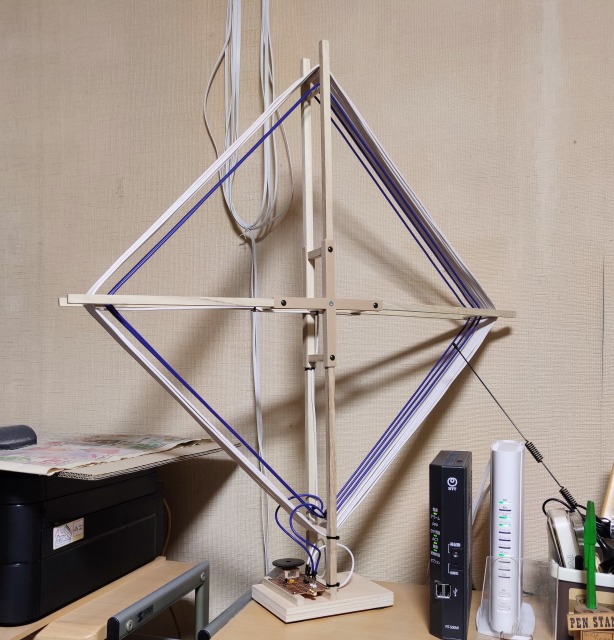

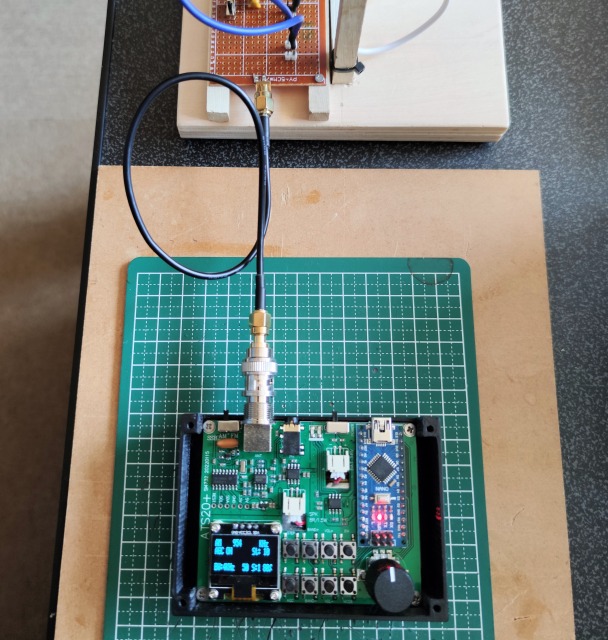

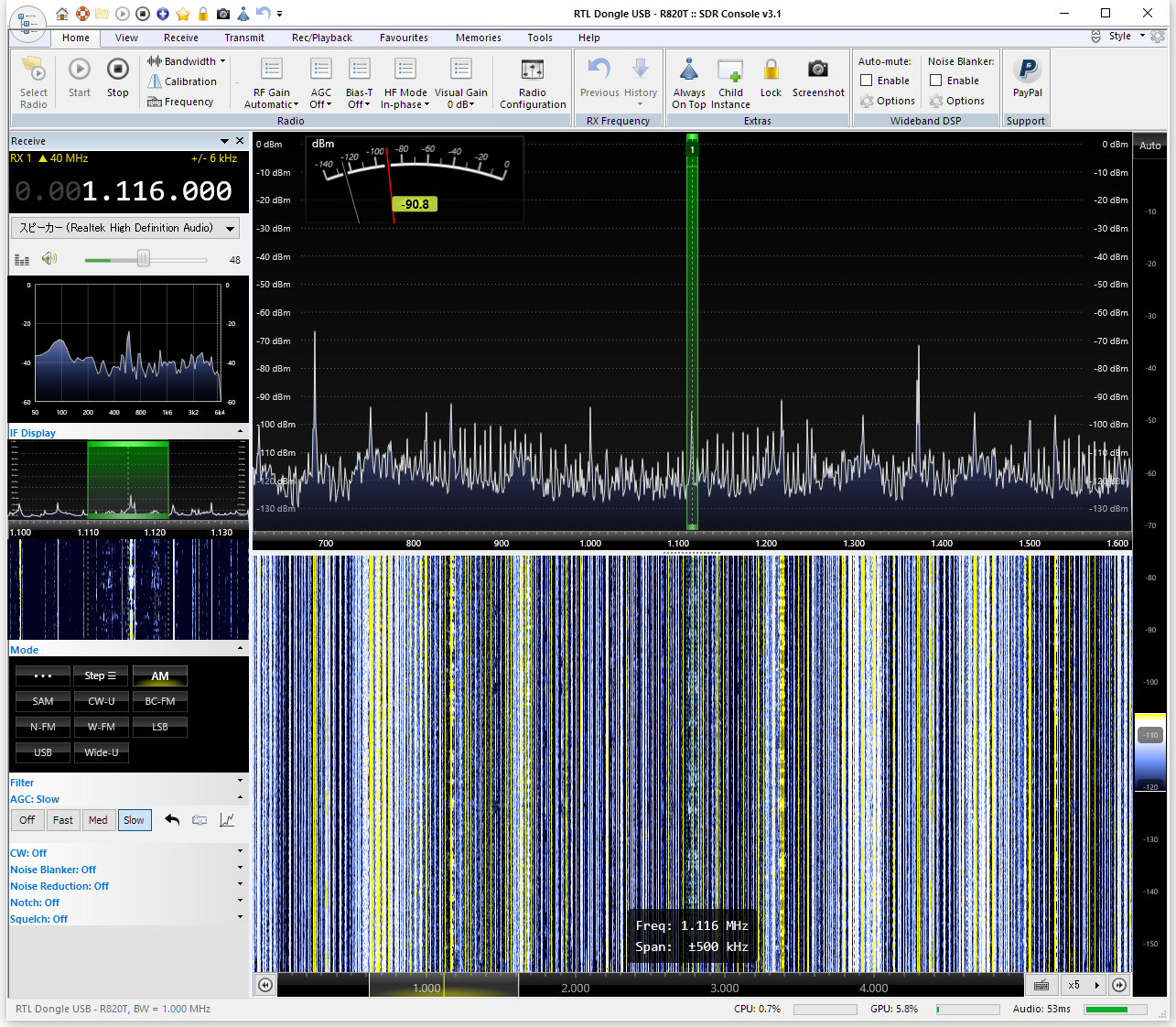

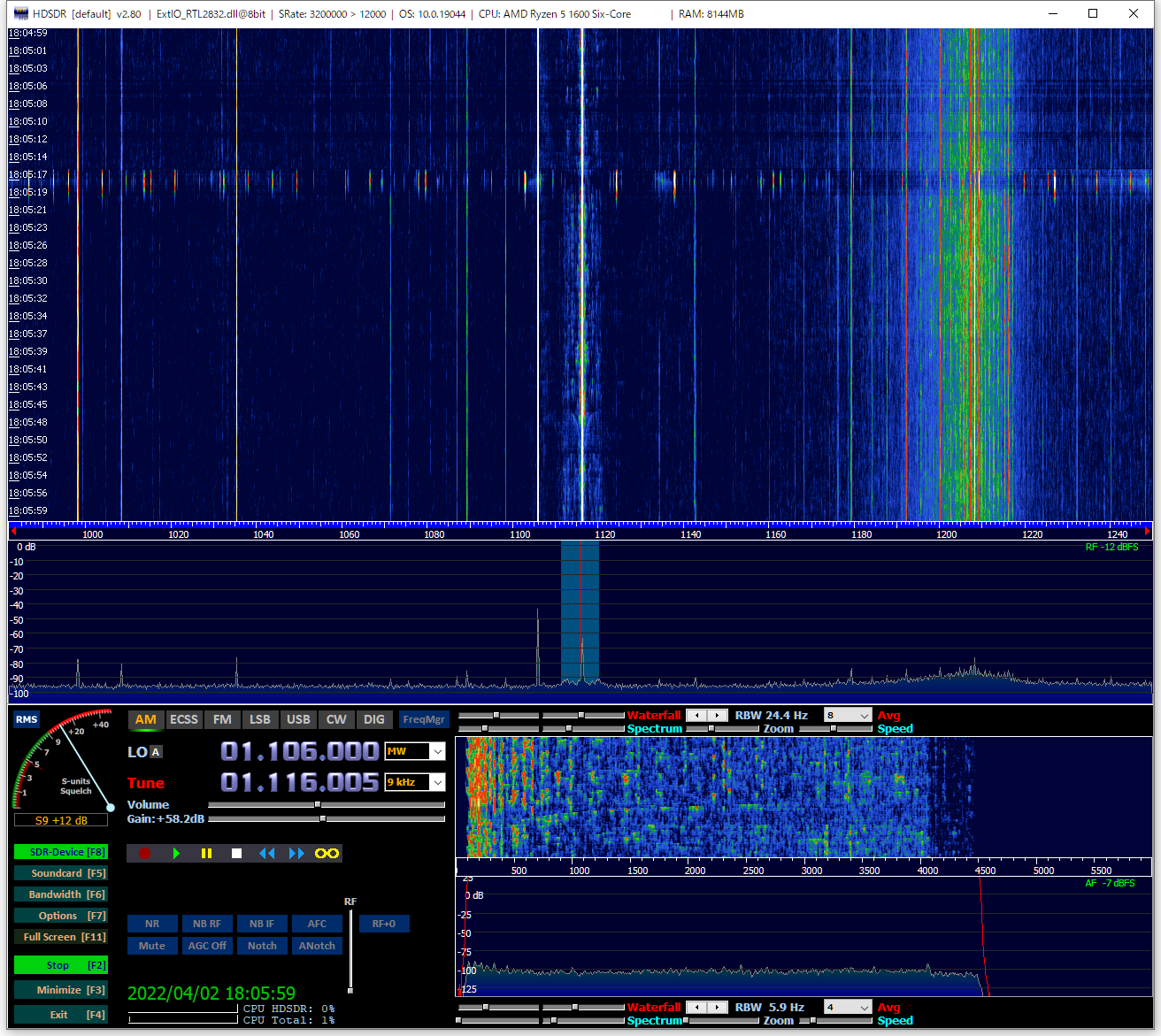

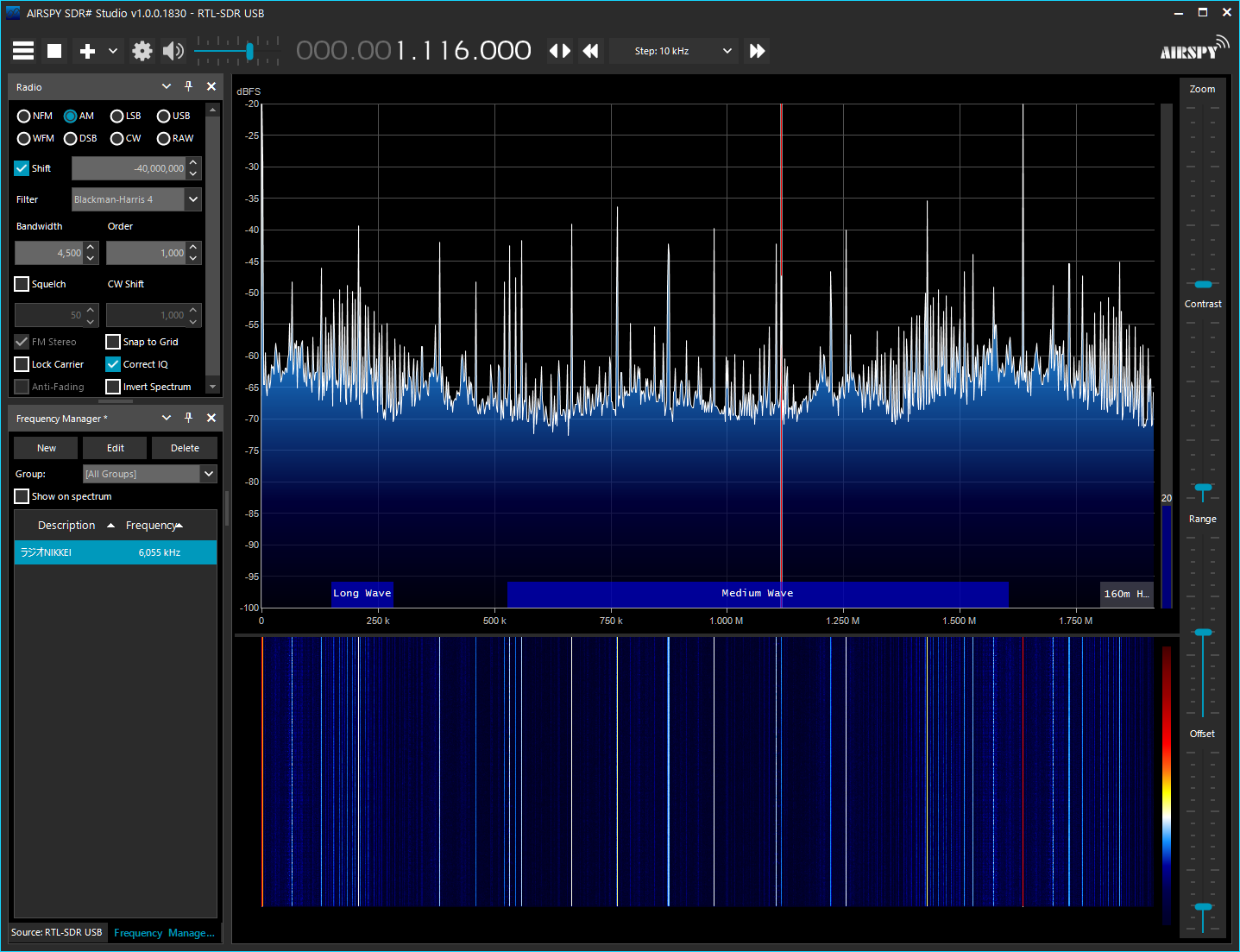

SDR用に作製した40MHzのアップコンバーターでの受信は,BCLアンテナを直接宅内に引き入れた効果で海外放送局(ラジオオーストラリアが良く入るレベル)や7MHz帯のアマチュア局のSSB受信ができていた

比較として(Si4732使用)DSPラジオでの受信よりは僅かに劣る程度である

しかし中波放送が全く受信できないの問題があるのと感度も良くしたいと思い改修を開始したが・・・結果,性能が最初より悪くなっている

まだまだ改修には時間が掛かりそうなので何をしたか判らなくならないよう記録

100MHzアップに変更

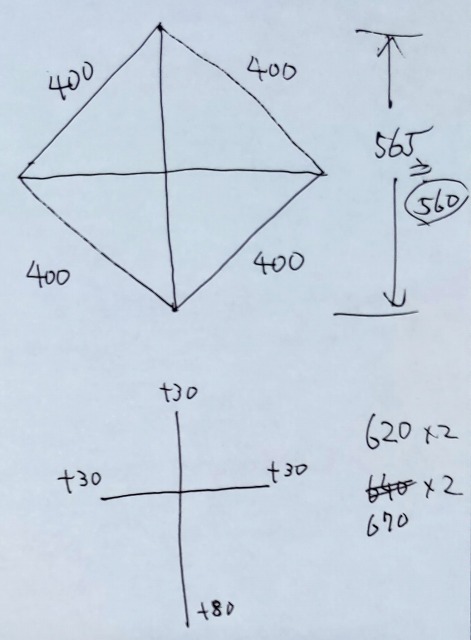

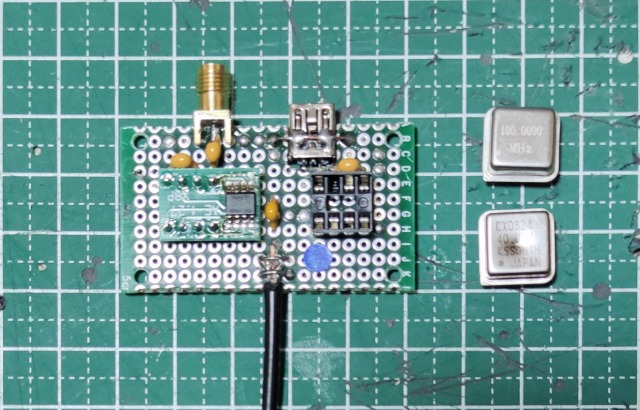

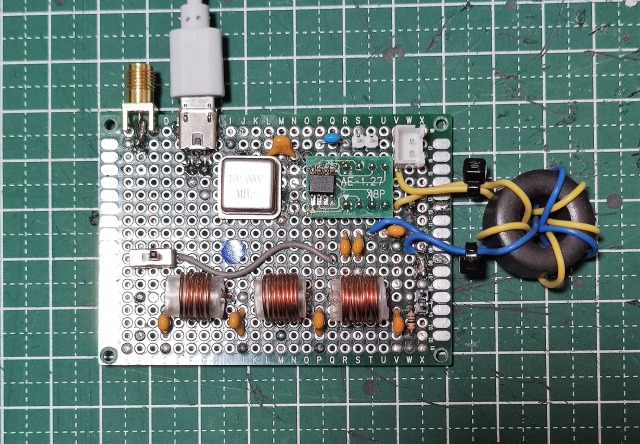

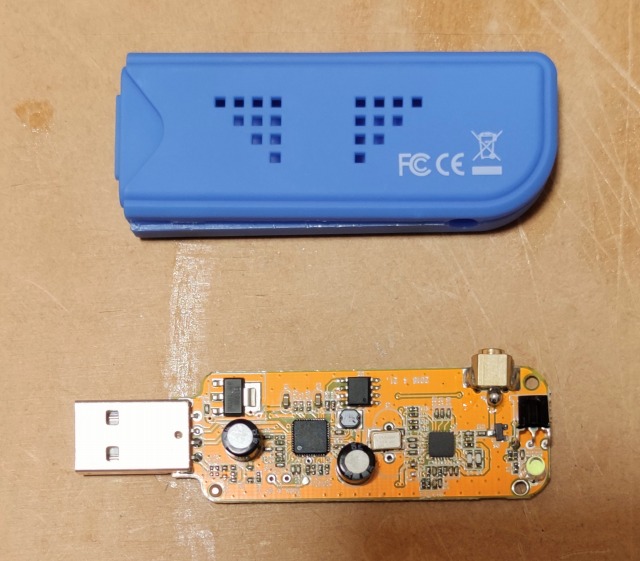

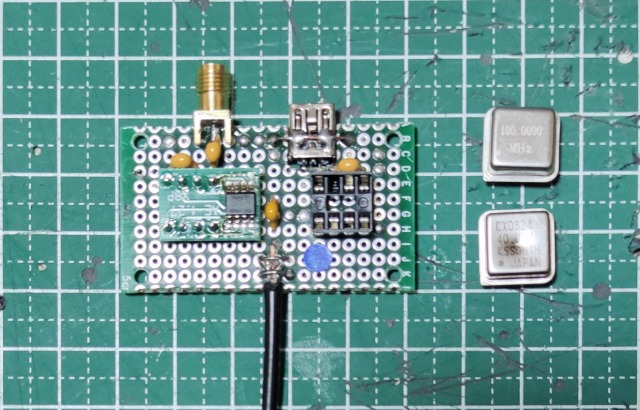

40~70MHzに利用周波数の空き(アマ50MHz帯はあるけど)があるので40MHzアップにしていたところをクリスタル(XO)を40MHzから100MHzに付け替える

ドングルの受信感度が100MHz以上の方が良いという情報があったのも理由である

100MHzと125MHz XOをAliexpressで購入(125MHzは格安だったのでついでに購入)

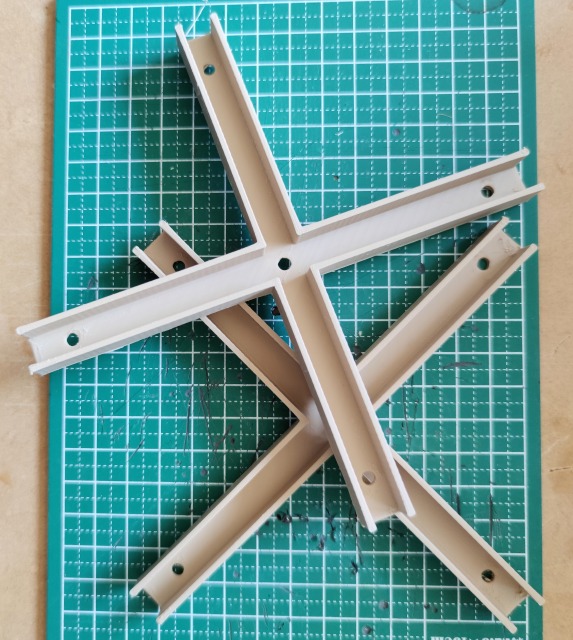

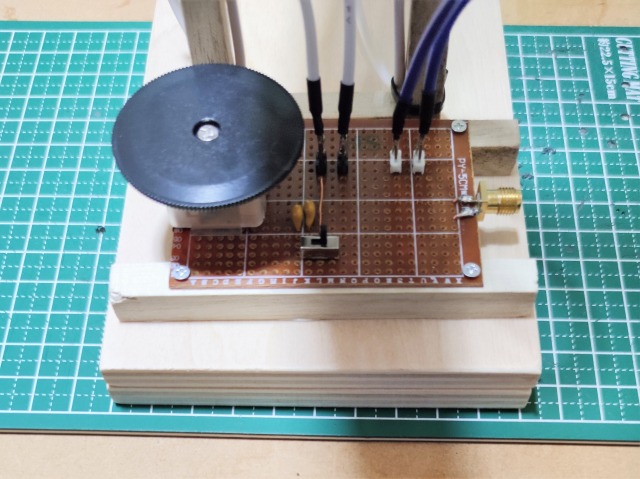

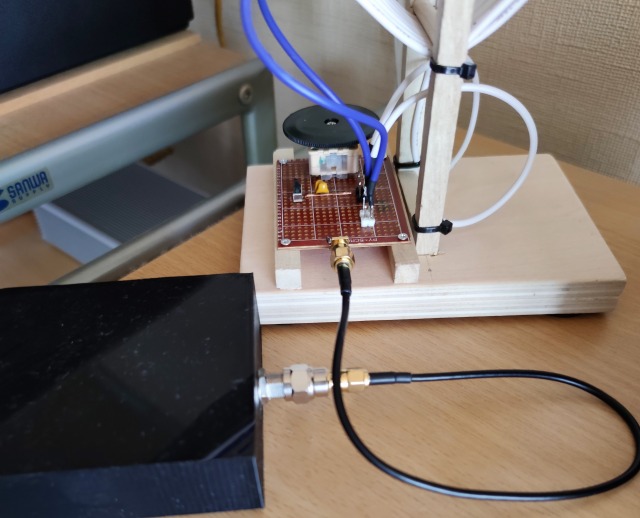

40MHz版は比較するため,新規にLPFを載せていないボードを評価用に作製

クリスタル(XO)を付け替え可能にするためICソケット化してみたのだが,まったく受信できなくなってしまう

当初LPFがないとか100MHzが悪いのか(基板が悪いとか)と思い,40MHz版の方もソケット化して確認したが同じくレベルダウンした

しかたないのでソケット化を止め直接半田に戻すが取り外しを何度も行ったためか感度が悪い状態になり元には戻らない

(尚,クリスタルはNOAA受信をダウンで行う評価をするため,新版に40MHzを前版には100MHzを取り付けた)

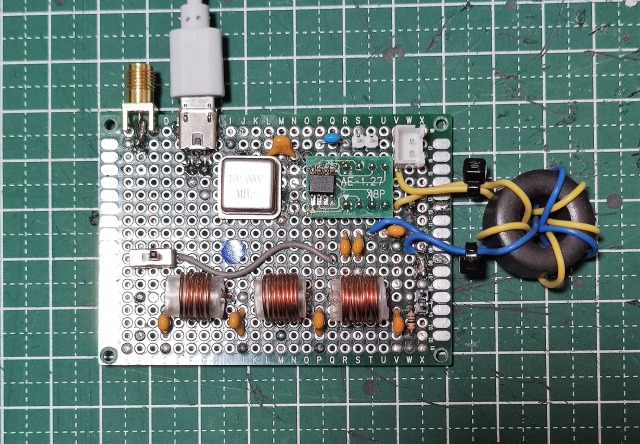

クリスタル出力にコンデンサを挿入

DCを除くためコンデンサを入れてみたが効果は不明

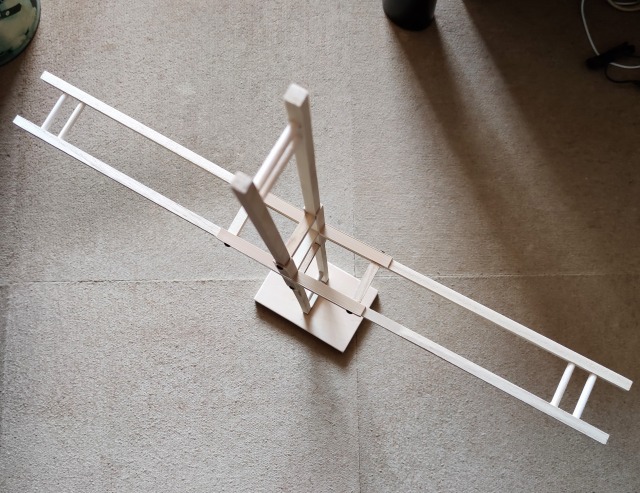

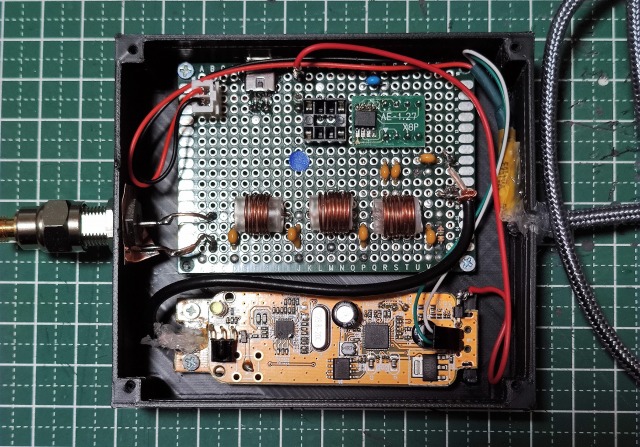

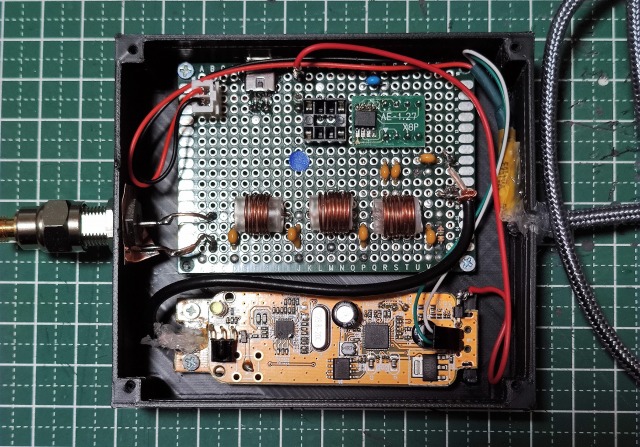

RF出力をトランス方式化

入力で周波数を限定して出力をトランス方式にすると利得が最高に得られるそうで入力は限定できないので出力をトランスにしてみた

100MHzのみ対応してみて効果があった

SA612aの出力インピーダンスが高く変換する効果もあったのか

入力は高インピーダンスらしい

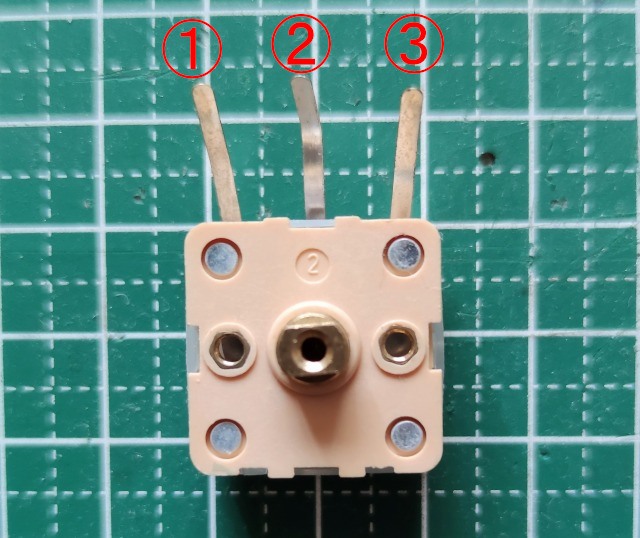

クリスタル出力のインピーダンス変換

XOの出力は一般的に低インピーダンスでは受けれないので高インピーダンスで受けるのが無難ということで間に抵抗を入れてみた

_回路図.png)

100MHz版では効果あったが40MHzではダウン(周波数コンバートされなくなる)してしまったため40MHz版は戻す

結果

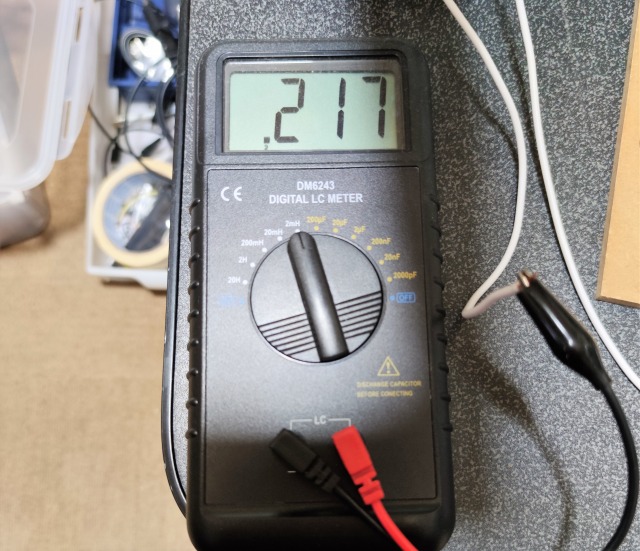

ここまでで改修前に近いぐらいまでには戻り,中波アンテナ使用で周波数を同調させると感度が上がり僅かに受信可能にはなった(メリット2程度)

改修前の方が何故良かったのが謎である

今後,以下のことを試してみようと考えている

- ブレッドボードで評価

- オシレーターで感度の評価

- アッテネーターを付ける

- クリスタル出力を強化

- RF入力でBPF使用

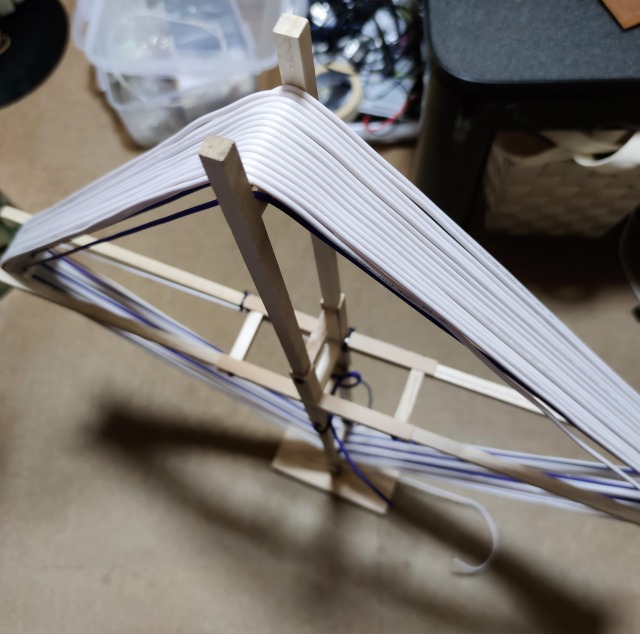

- プレセレクタの導入

_回路図.png)