ブレッドボードで実装確認できるまでは楽勝だったが・・・使い物になるまで随分と時間が掛かってしまう

ポータブル化編

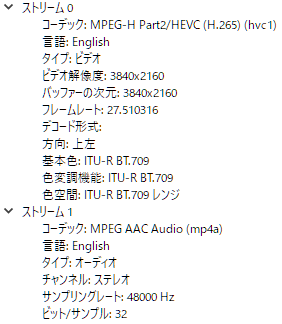

ブレッドボードで確認できたのでケースに入れてポータブル化する

3Dプリンタがあれば都合の良い入れ物が作れるのだが・・・ちょっと3Dプリンタの購入には躊躇(最大の懸案は置き場所)していて都合の良いケースは作れない

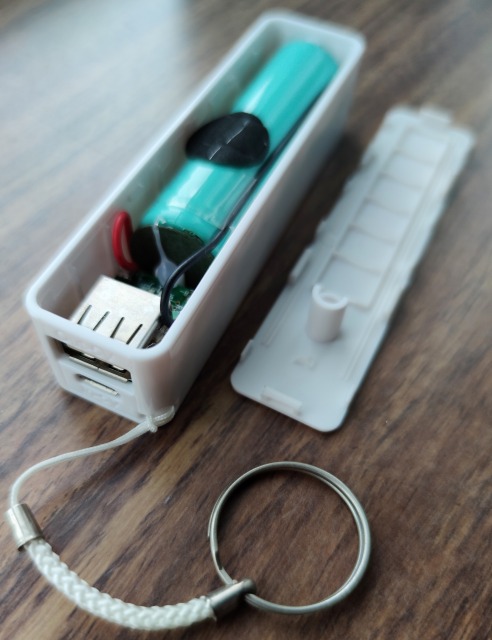

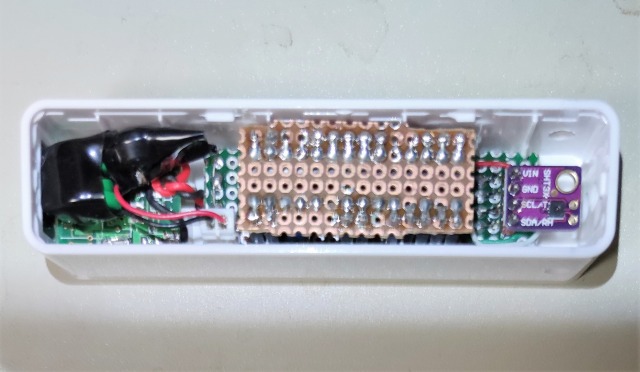

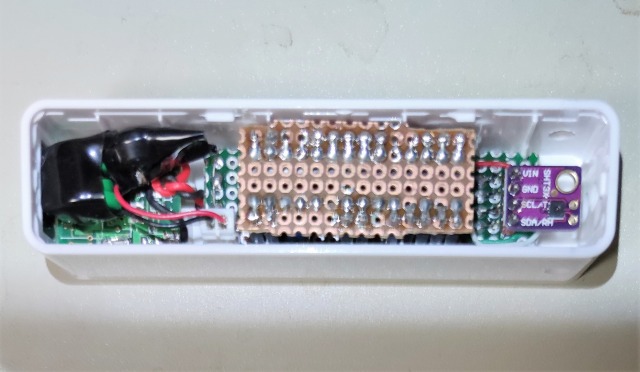

なので・・・周りの物から考えて,ダイソーのUSBバッテリーケースを流用することにした

元々ポータブルバッテリーなので持ち運び可能なサイズである

充電基板はリポ用だが電圧的にニッケル水素の直3の充電でも問題ないので流用できそうだ

問題は入り切るか・・・である

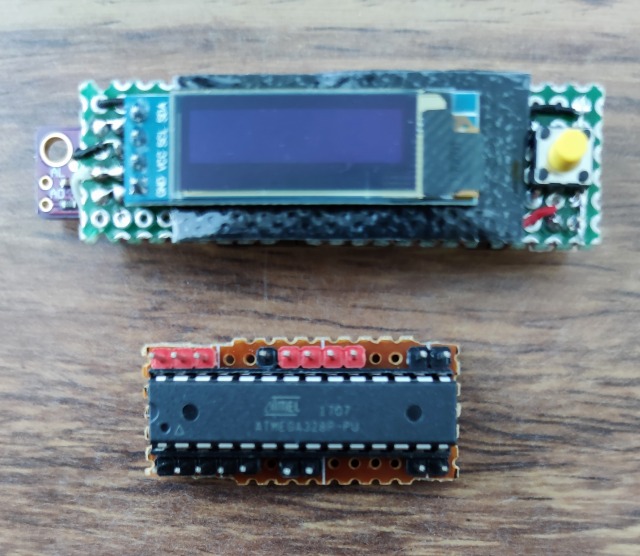

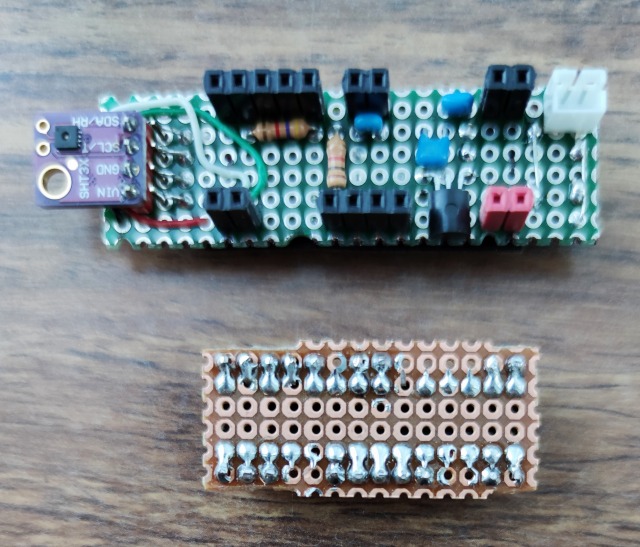

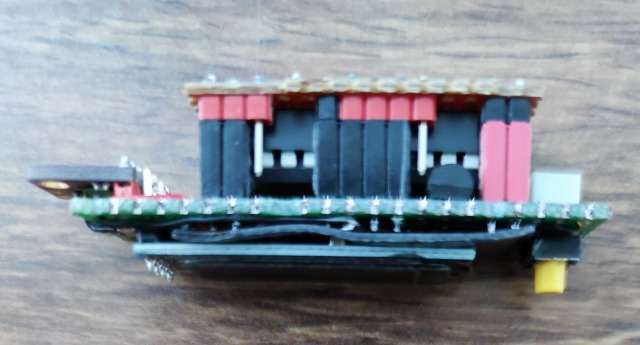

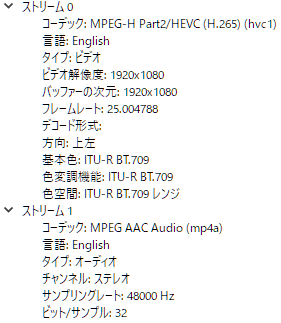

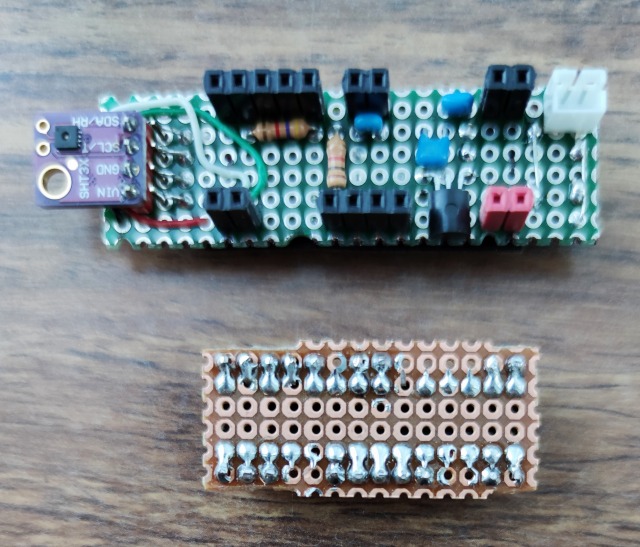

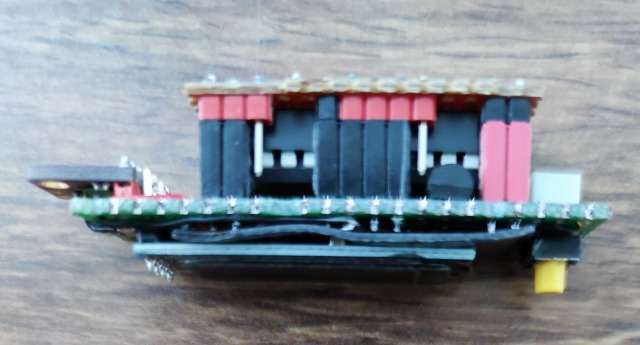

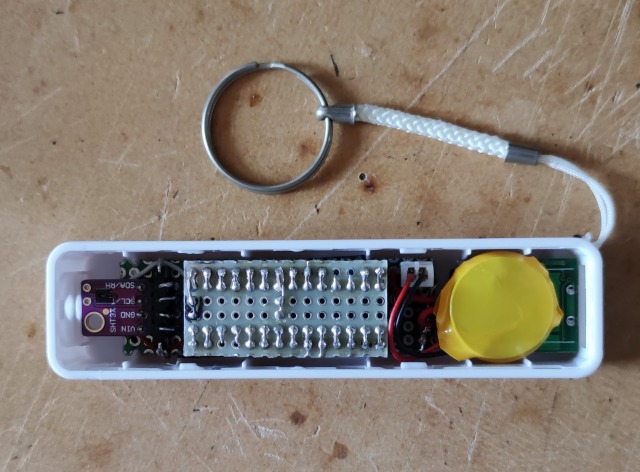

流石に1枚基板では厳しかったので2段の2枚にして,1段目に電源・OLED・センサー,2段目にCPUを実装した

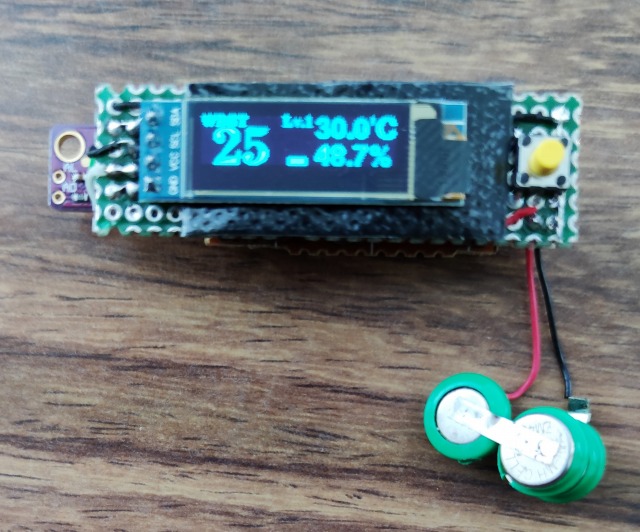

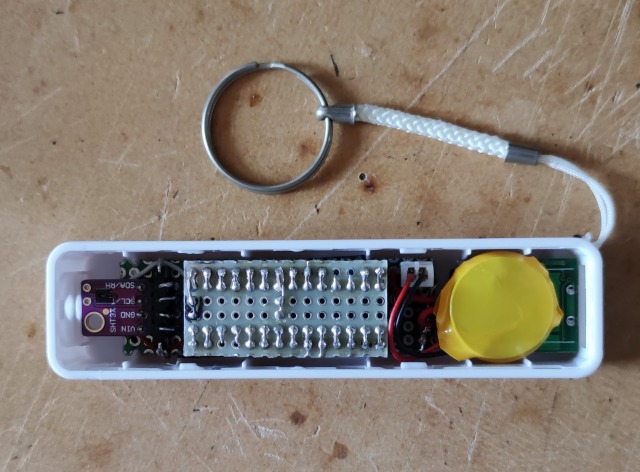

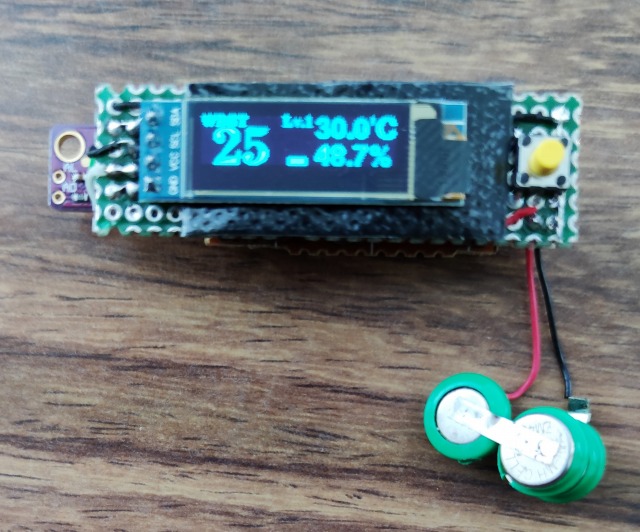

バッテリと組み合わせた全体は以下

ケースの加工を行う(柔いプラなので加工は簡単)

基板を嵌め込んで蓋をすれば完成

この状態でしばらく実働確認する

1W実証したところ以下の2点の致命的問題が発覚

①電源が1日持たない

②ボタン操作でリセットすることがある

調査・改善編

(問題①)

ニッケル水素バッテリの劣化は無いことは先に確認していたので容量不足はないと思うが,充電回路がリポの上限の約4.1Vで切られるためMax.40mAhは使えないからではないかと思われる

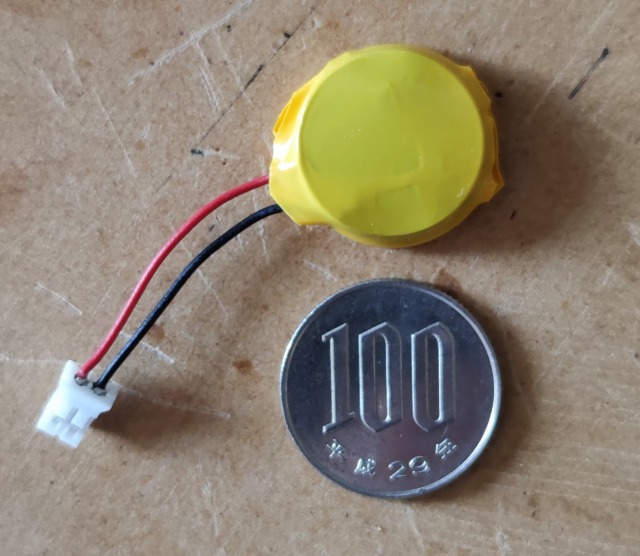

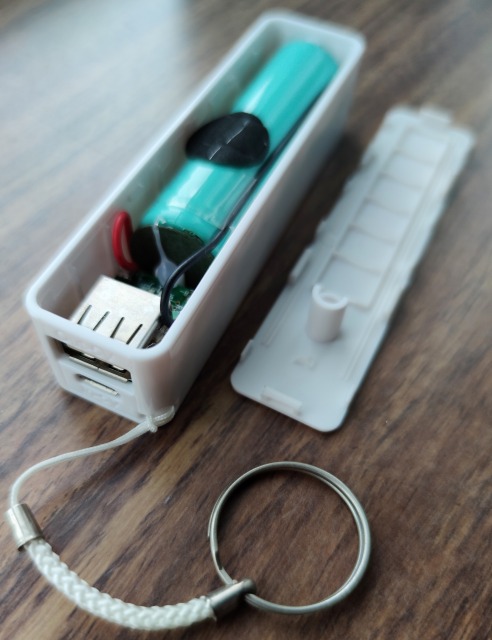

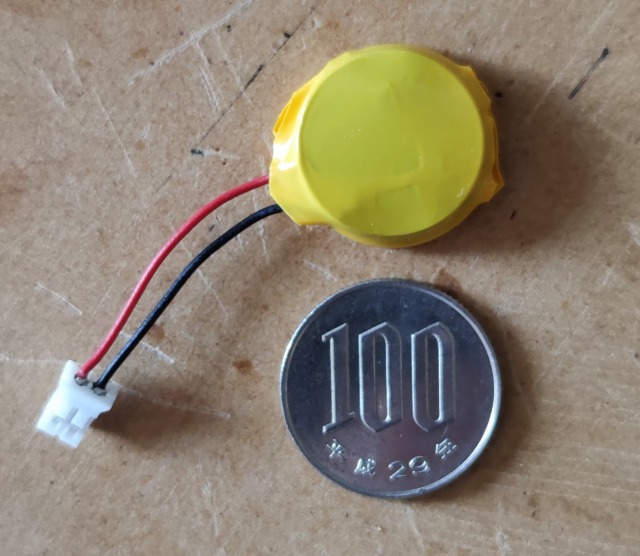

ニッケル水素用に充電部を変更するのは簡単ではあるが,ニッケル水素電池×3個の収まり具合が悪いこともあり最適と思われるボタン型電池を調べてみると,直径20mmのボタン型リポをAmazonで見つけた(4個で約1Kで他でも使えると思い購入)

1.5日は十分持つことを実証している

(問題②)

調査のため操作を繰り返しているとOLEDの表示も無くなり動作不良になってしまう

そして障害の解明までかなり費やすことになる

まずは各パーツの調査を行う(以下順)

①電源電圧を各所で確認したが問題なし

②CPUをArduinoボードで確認したが問題なし

③OLEDの表示チェック(Arduinoでテストプロ実行)も問題なし

④センサ確認のためCPUとOLEDを取り除いたボードにArduinoを接続して確認したが動作した

⑤④のArduinoに利用していたCPUを使うが問題なし

⑥⑤に利用していたOLEDを接続して問題なし

(ここで全てのパーツと1段目基板の接続は異常無しが確認できた)

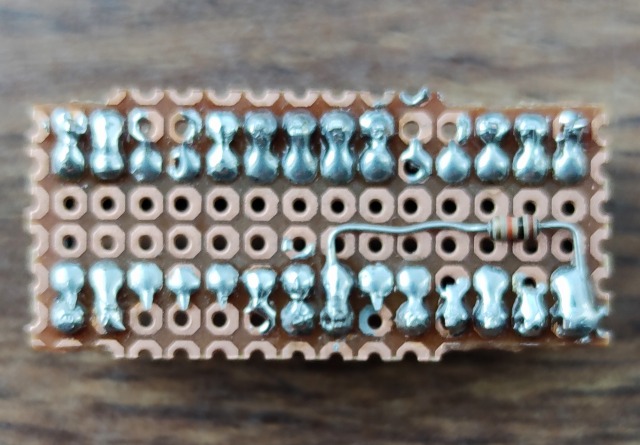

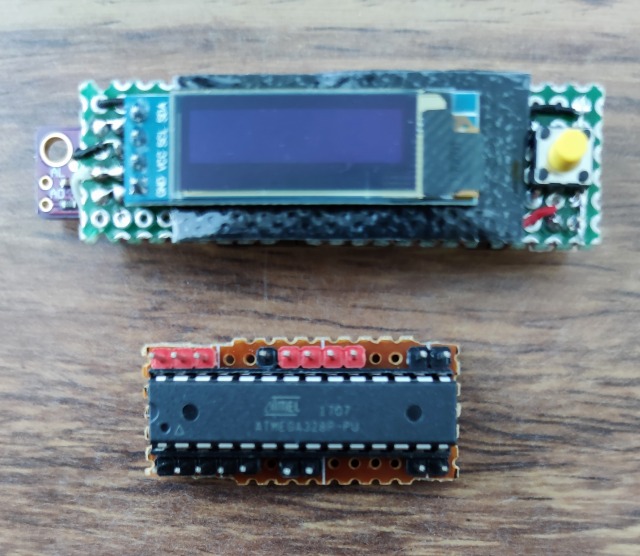

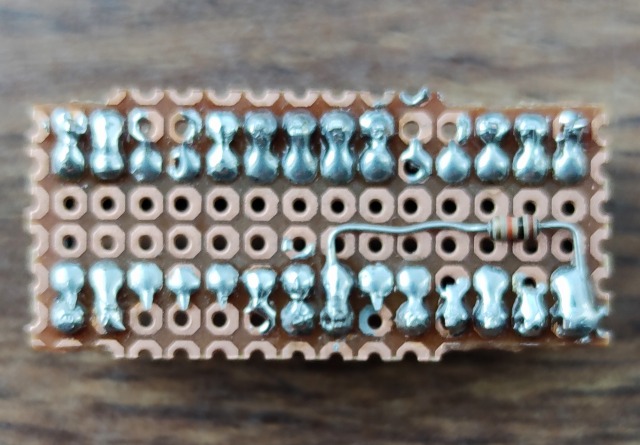

⑦2段目基板の導通試験をした結果ピン間の半田不良?が発覚

導通しなかったので半田不良と思い再度半田して導通を確認して再度組み上げたが解決しない・・・

もうかなり悩む

ここで基盤を疑い基板を変更して作り直す

利用した基板は安物で何しろ柔らかいため加工がしやすいので使った → 後の解釈だが基板に圧力をかけると接触が外れる?のか

作り直した基板はもともと厚みが1.5mmではギリギリだったため薄い0.7㎥mを利用

まずはこれで解決

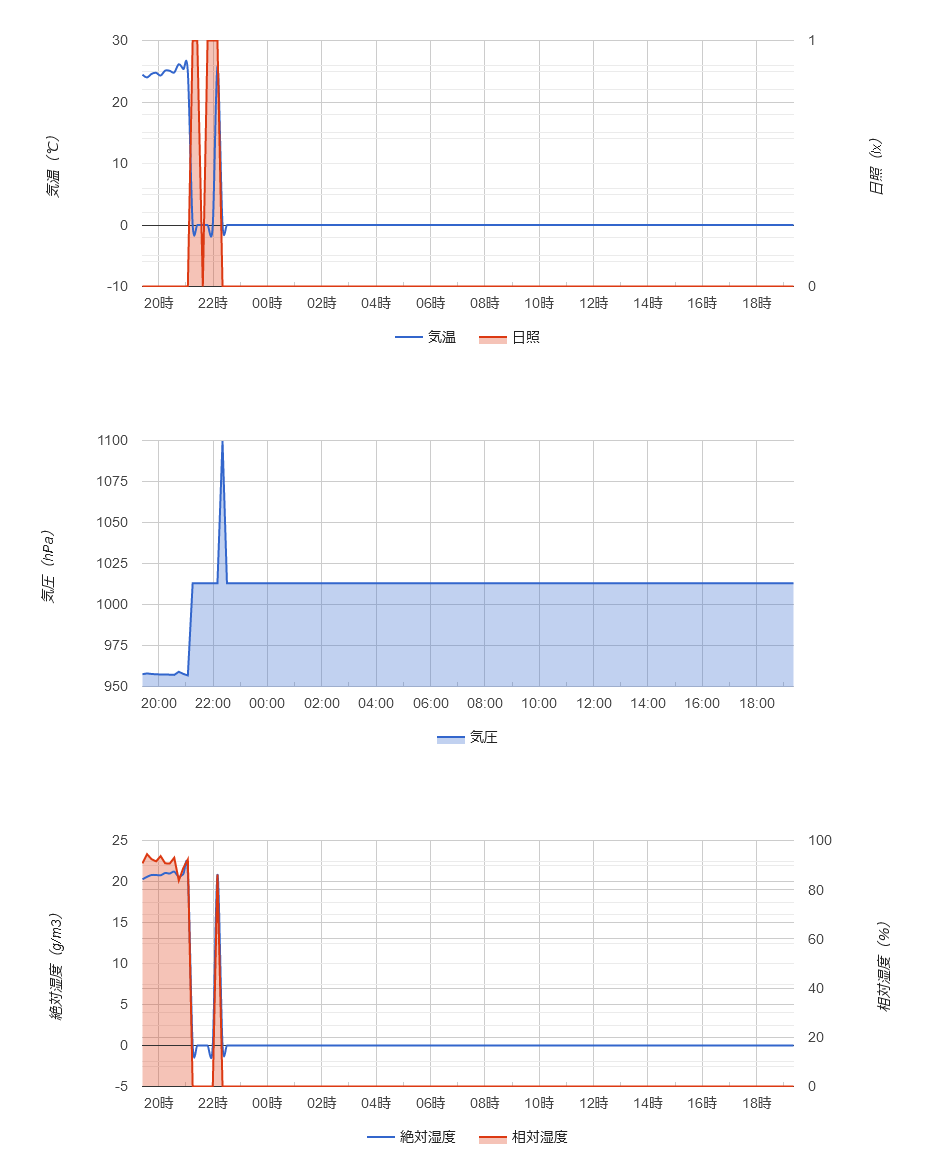

実証編

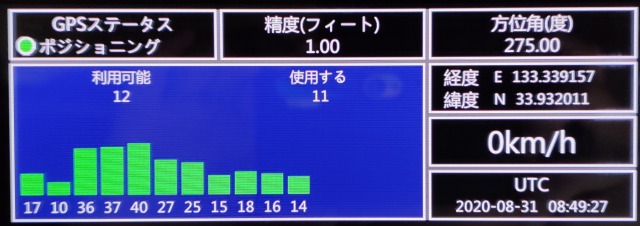

ポータブルで運用中

(判明している問題)

- 結構コンパクトだと思ったが持ち歩くとなると大きい → 薄い方が良いかな

- 軽い・・・のでぶら下げだとブラブラしすぎる → ベルトに固定できるようにした方が良いか

- OLED部と隙間を保護するため液晶保護フィルムを付けてみたが簡単に取れた → 最初に考えていたアクリル樹脂でカバーするのを再検討

- 中がガタガタでリセットされることあり → スポンジ素材で抑える(空間に少し余裕ができたようで気圧センサの追加も模索中)